ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら

2025.11.19 00:45 Wed

ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら

2025.11.19 00:45 Wed

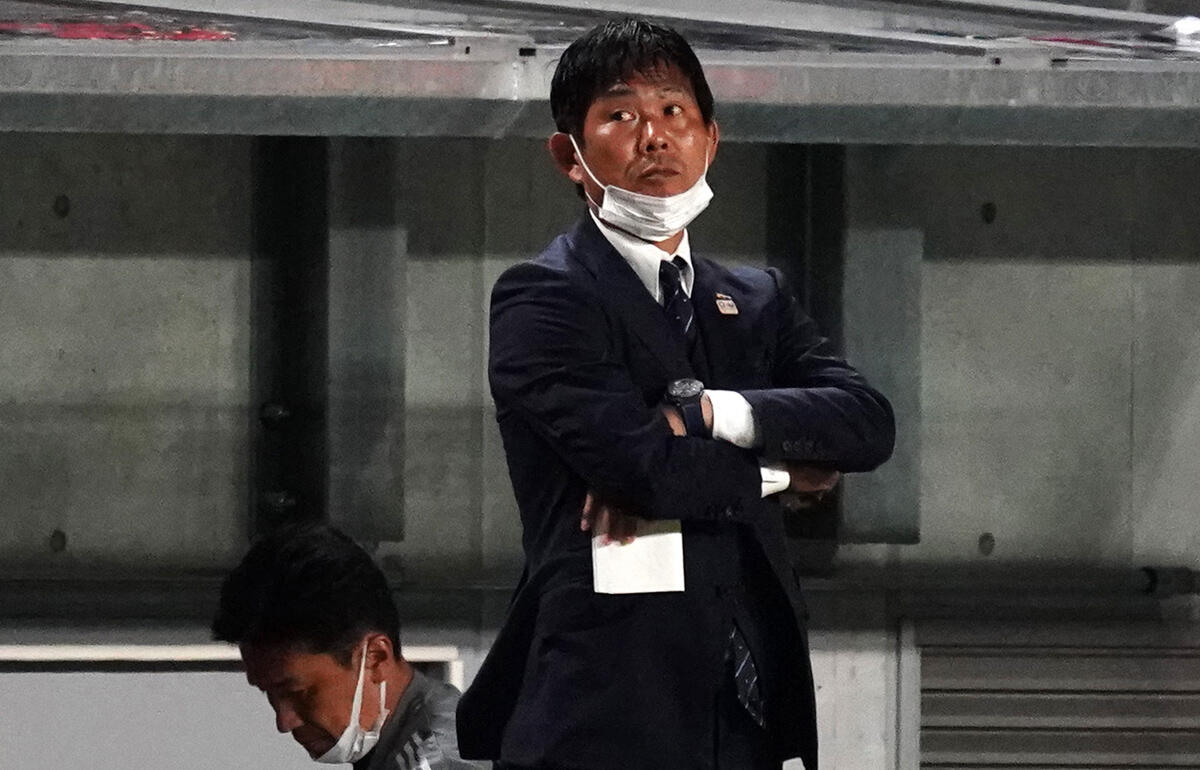

課題は「攻撃のクオリティ」と振り返った森保一監督、後半のパフォーマンスは「反省すべき」

2021.07.12 23:10 Mon

U-24日本代表の森保一監督が、U-24ホンジュラス代表戦を振り返った。

12日、キリンチャレンジカップ2021でU-24ホンジュラス代表と対戦した日本。東京オリンピックに向けての調整試合となった中、前半に久保建英のFKから吉田麻也が技ありのゴールで先制。その後も押し込む日本は、冨安健洋のパスカットから最後は堂安律が右足で決めてリードを広げる。

前半は日本が押し込み続けて迎えた後半。ホンジュラスはハーフタイムに5人の選手交代を行うと、チームのパフォーマンスが改善。ポゼッションを高め、日本陣内に攻め込む時間が増えると、61分にはオウンゴールで1点差に迫られる。

なかなかペースが上がらない日本だったが、85分に再びボール奪取からのカウンターで堂安が追加点。3-1で日本が勝利を収めた。

森保監督は試合を振り返り「前半良い形でチャンスを多く作ることができ、守備の部分もリスク管理等々、隙のない試合を進められたことは良かったと思います」と前半の出来に満足感を示し、「そういう部分では、できたことをさらにできるということを、選手たちには感覚を掴んでもらえたらと思います」と、この手応えをしっかりと活かしていってほしいと語った。

また、選手の大半が1カ月実戦から離れているという状況で、コンディション面でも難しいものがあったが「体力的に厳しいところはありましたが、選手たちの多くが約1カ月フルで試合をしていない中、キツい中でプレーしてもらおうと思ったことがありました」と、あえて負荷をかけていったともコメント。「この試合ではキツい思いをしてもらいましたが、体力的には1つオリンピック本大会に向けて前進できたのかなと思いますし、3-1というスコアの中でピンチもあって、選手たちには厳しい戦いの中でオリンピックで勝っていくんだという感覚を持ってもらえたかと思います」と、苦しんだことが10日後にスタートする東京オリンピック本大会でも生きてくるとコメントした。

改めて前半の良かった点については「コンセプトの部分ではまだまだ上げていかなければいけないところはありますけど、前半の戦いの中で攻から守、守から攻という中での、良い距離感から良い攻撃に繋げるというところ。攻撃でボールをロストしてもすぐ回収するというところは、選手たちが意図を持って戦ってくれたと思います」と、攻守の切り替えの部分では良いものが見られたと振り返った。

その点については「これからもチームの距離感や攻守の切り替えは我々にとって戦う上で大きなポイントとなるので、前半の部分は良い感覚としてさらに続けて欲しいなと思います」と、前半の形を長い時間見せて欲しいと語った。

ここから本番までに上げていきたい点については「上げていく部分においては、今日ほとんどというか、長い時間プレーできた選手がいるので、1試合戦えるだけの体力は感覚的に戻ってきたと思います」とコンディションの部分はプラスに働かせられたとコメント。「練習では激しく厳しくこれまで通りやってもらいたいですが、強度はコントロールしながらスペイン戦、本大会に向けて選手のコンディションを上げていけるようにしたいと思います」と、コンディションの上げ方は気をつけながらしていきたいと語った。

後半の良くない時間帯については、本大会でも訪れる可能性は高い。その中で森保監督が求めるプレーとしては「やはりまずは我々がボールを握った時に攻撃の部分でクオリティが出せず、ボールをロストして相手に勢いをもたらせてしまったというところです」と、攻撃の面でのパフォーマンスが良くなかったと振り返り、「相手にミスでボールを奪われて、攻撃のチャンスを与えたという部分は、攻撃のクオリティを上げないといけないと思います」と、守備面というよりも攻撃の仕方が問題だったと振り返った。

また、「キツいからボールが動かないのではなく、キツい中、オリンピックでは勝っていかなければいけないので、疲労が出てきた時に攻撃のクオリティを上げて、少しでも良い形でコントロールできるようにしなければいけないと思います」と、難しい場面でも攻撃面を改善して、しっかりとゲームコントロールをしたいとし、「全てミスなしで戦うことは難しいと思うので、まずは攻撃のクオリティを上げて、ロストしてから今日は失点してしまいましたが、粘り強く守備をして相手にゴールを割られないようにということは振り返って修正したいと思います」と、しっかりと粘り強く守って行きたいと語った。

その点では、2列目の3選手も前半見せていた流動的なプレーが後半はほとんど出せていない状況。間延びした結果、ホンジュラスに自由にプレーさせる時間が増えたように見えた。

森保監督としては前半の戦いをなるべく長く続けることを目指しながら、しっかりと相手が攻撃に転じる時にしっかりボールを奪って、逆襲したいという狙いを語った。

「まずは我々がやってきているのは、前半の戦いをできるだけ長い時間やるということ。クオリティを上げていくことを選手たちには勇気を持ってトライして欲しいなと思います」

「後半は通常2-0で試合をリードしている中で、今日はホンジュラスもプレッシャーをかけてきて、良い守備から良い攻撃に、相手が出てこようとしている時に、良い守備からカウンターで得点を奪うという部分。3点目はある程度そういう形だったかなと思いますが、2-0の時に早い時間で相手の出てきたいと思う攻撃をしっかり止めながら、カウンターに繋げて得点を奪うというところは、さらにしたたかに試合を勝っていけるように、本大会では出していければと思います」

とはいえ、高温多湿の中での試合では体力を奪われる場面は必ず来る。しかし、森保監督は、ペース配分を考えすぎてはいけないとコメント。パワーを失わずにやり続けて行きたいと語った。

「計算通りだったとは言えないですけど、選手たちにはペース配分をあまり考えすぎることなく、まずは持っている物を出して欲しいと話しました」

「まずはアグレッシブに自分たちがしっかりとアクションを起こしていくということ。あまりにもアクションの部分でコントロールやペース配分を考えすぎると、良い意味で相手のゴールに向かうパワーが失われてしまうと思うので、選手たちにはゴールに向かっていくということ、勇気を持ってボールを動かすために動いてボールを動かして欲しいと言いました」

「前線の選手については、いけるところまで行ってもらって、試合を終えて体力を回復させて、次にやって欲しいなということで試合には出しました」

「今日は交代枠11人を全部使わなかったですが、オリンピックを見据えた時には5人なので想定しました。暑いのでプレーにメリハリをしっかりつけないといけないと思いますけど、攻撃の部分でコントロールは考えすぎると、相手の守備を崩すことに至らないと思いますので、選手たちには今日のようなアクションをできるだけ続けて欲しいなと思っています。かつ、コントロールできるようにして欲しいなと思います」

12日、キリンチャレンジカップ2021でU-24ホンジュラス代表と対戦した日本。東京オリンピックに向けての調整試合となった中、前半に久保建英のFKから吉田麻也が技ありのゴールで先制。その後も押し込む日本は、冨安健洋のパスカットから最後は堂安律が右足で決めてリードを広げる。

前半は日本が押し込み続けて迎えた後半。ホンジュラスはハーフタイムに5人の選手交代を行うと、チームのパフォーマンスが改善。ポゼッションを高め、日本陣内に攻め込む時間が増えると、61分にはオウンゴールで1点差に迫られる。

森保監督は試合を振り返り「前半良い形でチャンスを多く作ることができ、守備の部分もリスク管理等々、隙のない試合を進められたことは良かったと思います」と前半の出来に満足感を示し、「そういう部分では、できたことをさらにできるということを、選手たちには感覚を掴んでもらえたらと思います」と、この手応えをしっかりと活かしていってほしいと語った。

一方で、後半の出来に関しては「後半に入って、相手が5人フレッシュな選手を入れてきた中で、我々は選手を交代しなかったという部分では、相手から押し込まれるということもある程度想定していました」と語り、「そこでもなんとか前半同様、もう少し攻撃のクオリティを出して、相手が前に出てくるところを奪えたらと良かったと思います。そういう意味では反省すべきところです」と、パスミスなども増え攻撃に時間をあまり使えなくなった後半は反省すべきだと語った。

また、選手の大半が1カ月実戦から離れているという状況で、コンディション面でも難しいものがあったが「体力的に厳しいところはありましたが、選手たちの多くが約1カ月フルで試合をしていない中、キツい中でプレーしてもらおうと思ったことがありました」と、あえて負荷をかけていったともコメント。「この試合ではキツい思いをしてもらいましたが、体力的には1つオリンピック本大会に向けて前進できたのかなと思いますし、3-1というスコアの中でピンチもあって、選手たちには厳しい戦いの中でオリンピックで勝っていくんだという感覚を持ってもらえたかと思います」と、苦しんだことが10日後にスタートする東京オリンピック本大会でも生きてくるとコメントした。

改めて前半の良かった点については「コンセプトの部分ではまだまだ上げていかなければいけないところはありますけど、前半の戦いの中で攻から守、守から攻という中での、良い距離感から良い攻撃に繋げるというところ。攻撃でボールをロストしてもすぐ回収するというところは、選手たちが意図を持って戦ってくれたと思います」と、攻守の切り替えの部分では良いものが見られたと振り返った。

その点については「これからもチームの距離感や攻守の切り替えは我々にとって戦う上で大きなポイントとなるので、前半の部分は良い感覚としてさらに続けて欲しいなと思います」と、前半の形を長い時間見せて欲しいと語った。

ここから本番までに上げていきたい点については「上げていく部分においては、今日ほとんどというか、長い時間プレーできた選手がいるので、1試合戦えるだけの体力は感覚的に戻ってきたと思います」とコンディションの部分はプラスに働かせられたとコメント。「練習では激しく厳しくこれまで通りやってもらいたいですが、強度はコントロールしながらスペイン戦、本大会に向けて選手のコンディションを上げていけるようにしたいと思います」と、コンディションの上げ方は気をつけながらしていきたいと語った。

後半の良くない時間帯については、本大会でも訪れる可能性は高い。その中で森保監督が求めるプレーとしては「やはりまずは我々がボールを握った時に攻撃の部分でクオリティが出せず、ボールをロストして相手に勢いをもたらせてしまったというところです」と、攻撃の面でのパフォーマンスが良くなかったと振り返り、「相手にミスでボールを奪われて、攻撃のチャンスを与えたという部分は、攻撃のクオリティを上げないといけないと思います」と、守備面というよりも攻撃の仕方が問題だったと振り返った。

また、「キツいからボールが動かないのではなく、キツい中、オリンピックでは勝っていかなければいけないので、疲労が出てきた時に攻撃のクオリティを上げて、少しでも良い形でコントロールできるようにしなければいけないと思います」と、難しい場面でも攻撃面を改善して、しっかりとゲームコントロールをしたいとし、「全てミスなしで戦うことは難しいと思うので、まずは攻撃のクオリティを上げて、ロストしてから今日は失点してしまいましたが、粘り強く守備をして相手にゴールを割られないようにということは振り返って修正したいと思います」と、しっかりと粘り強く守って行きたいと語った。

その点では、2列目の3選手も前半見せていた流動的なプレーが後半はほとんど出せていない状況。間延びした結果、ホンジュラスに自由にプレーさせる時間が増えたように見えた。

森保監督としては前半の戦いをなるべく長く続けることを目指しながら、しっかりと相手が攻撃に転じる時にしっかりボールを奪って、逆襲したいという狙いを語った。

「まずは我々がやってきているのは、前半の戦いをできるだけ長い時間やるということ。クオリティを上げていくことを選手たちには勇気を持ってトライして欲しいなと思います」

「後半は通常2-0で試合をリードしている中で、今日はホンジュラスもプレッシャーをかけてきて、良い守備から良い攻撃に、相手が出てこようとしている時に、良い守備からカウンターで得点を奪うという部分。3点目はある程度そういう形だったかなと思いますが、2-0の時に早い時間で相手の出てきたいと思う攻撃をしっかり止めながら、カウンターに繋げて得点を奪うというところは、さらにしたたかに試合を勝っていけるように、本大会では出していければと思います」

とはいえ、高温多湿の中での試合では体力を奪われる場面は必ず来る。しかし、森保監督は、ペース配分を考えすぎてはいけないとコメント。パワーを失わずにやり続けて行きたいと語った。

「計算通りだったとは言えないですけど、選手たちにはペース配分をあまり考えすぎることなく、まずは持っている物を出して欲しいと話しました」

「まずはアグレッシブに自分たちがしっかりとアクションを起こしていくということ。あまりにもアクションの部分でコントロールやペース配分を考えすぎると、良い意味で相手のゴールに向かうパワーが失われてしまうと思うので、選手たちにはゴールに向かっていくということ、勇気を持ってボールを動かすために動いてボールを動かして欲しいと言いました」

「前線の選手については、いけるところまで行ってもらって、試合を終えて体力を回復させて、次にやって欲しいなということで試合には出しました」

「今日は交代枠11人を全部使わなかったですが、オリンピックを見据えた時には5人なので想定しました。暑いのでプレーにメリハリをしっかりつけないといけないと思いますけど、攻撃の部分でコントロールは考えすぎると、相手の守備を崩すことに至らないと思いますので、選手たちには今日のようなアクションをできるだけ続けて欲しいなと思っています。かつ、コントロールできるようにして欲しいなと思います」

森保一の関連記事

ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら

2025.11.19 00:45 Wed

ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら

2025.11.19 00:45 Wed

ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦

2025.11.18 16:45 Tue

ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦

2025.11.18 16:45 Tue

ストライカーの全てが詰まっている。プロ通算278ゴールの佐藤寿人氏が『決定力の正体〜ゴールを奪う思考と技術〜』(ナツメ社)を上梓した。21年間の現役生活で追及・探求してきた思考と技術が凝縮。一つひとつのプレーを実際にグランドで表現しただけでなく、イラストや図解も使ってわかりやすく記されている。指導者や様々な世代のプレー

2025.09.16 12:00 Tue

ストライカーの全てが詰まっている。プロ通算278ゴールの佐藤寿人氏が『決定力の正体〜ゴールを奪う思考と技術〜』(ナツメ社)を上梓した。21年間の現役生活で追及・探求してきた思考と技術が凝縮。一つひとつのプレーを実際にグランドで表現しただけでなく、イラストや図解も使ってわかりやすく記されている。指導者や様々な世代のプレー

2025.09.16 12:00 Tue

序列を一気に高めたと言える10日間だった。

6月のW杯アジア最終予選でA代表に初選出された佐藤龍之介は、東アジアE-1選手権を戦うチームにも招集されると、3試合すべてに出場。122分間プレーし、自分の実力を思う存分に発揮した。

初戦のホンコン・チャイナ戦は現所属のファジアーノ岡山でもプレーしているウイングバ

2025.07.22 13:00 Tue

序列を一気に高めたと言える10日間だった。

6月のW杯アジア最終予選でA代表に初選出された佐藤龍之介は、東アジアE-1選手権を戦うチームにも招集されると、3試合すべてに出場。122分間プレーし、自分の実力を思う存分に発揮した。

初戦のホンコン・チャイナ戦は現所属のファジアーノ岡山でもプレーしているウイングバ

2025.07.22 13:00 Tue

【東アジアE-1サッカー選手権2025】韓国代表 0ー1 日本代表(7月15日/龍仁ミル・スタジアム)

「最終ラインならどこでもできる」。適応能力の高さに自信をもつ古賀太陽が、大会2連覇を懸けた決勝戦で、その力を証明してみせた。

日本代表は15日、東アジアE-1サッカー選手権2025の第3戦で韓国代表と対戦

2025.07.16 15:00 Wed

【東アジアE-1サッカー選手権2025】韓国代表 0ー1 日本代表(7月15日/龍仁ミル・スタジアム)

「最終ラインならどこでもできる」。適応能力の高さに自信をもつ古賀太陽が、大会2連覇を懸けた決勝戦で、その力を証明してみせた。

日本代表は15日、東アジアE-1サッカー選手権2025の第3戦で韓国代表と対戦

2025.07.16 15:00 Wed

U-23日本代表の関連記事

日本サッカー協会(JFA)は16日、パリ・オリンピックに出場するU-23日本代表が、本大会直前にU-23フランス代表と対戦することを発表した。

AFC U23アジアカップで見事に優勝を果たした日本。8大会連続12回目のオリンピック出場を決めていた。

厳しい最終予選を突破した日本だが、パリ・オリンピック直前に

2024.05.16 18:58 Thu

日本サッカー協会(JFA)は16日、パリ・オリンピックに出場するU-23日本代表が、本大会直前にU-23フランス代表と対戦することを発表した。

AFC U23アジアカップで見事に優勝を果たした日本。8大会連続12回目のオリンピック出場を決めていた。

厳しい最終予選を突破した日本だが、パリ・オリンピック直前に

2024.05.16 18:58 Thu

日本サッカー協会(JFA)は11日、パリ・オリンピックの出場権を獲得したU-23日本代表が6月にアメリカ遠征を行うことを発表した。

AFC U23アジアカップで見事に優勝を果たした日本。パリ・オリンピックの出場権も無事に獲得し、8大会連続12回目のオリンピック出場を決めた。

本大会は7月に開幕。残り2カ月余

2024.05.11 06:50 Sat

日本サッカー協会(JFA)は11日、パリ・オリンピックの出場権を獲得したU-23日本代表が6月にアメリカ遠征を行うことを発表した。

AFC U23アジアカップで見事に優勝を果たした日本。パリ・オリンピックの出場権も無事に獲得し、8大会連続12回目のオリンピック出場を決めた。

本大会は7月に開幕。残り2カ月余

2024.05.11 06:50 Sat

インドネシアサッカー協会(PSSI)のエリック・トヒル会長が、パリ・オリンピック出場を逃したU-23インドネシア代表を労った。インドネシア『Bola.com』が伝えた。

9日、パリ・オリンピックの最後の1枠を懸けた大陸間プレーオフが開催。AFC U23アジアカップで4位となったインドネシアは、アフリカ予選4位のギ

2024.05.10 14:45 Fri

インドネシアサッカー協会(PSSI)のエリック・トヒル会長が、パリ・オリンピック出場を逃したU-23インドネシア代表を労った。インドネシア『Bola.com』が伝えた。

9日、パリ・オリンピックの最後の1枠を懸けた大陸間プレーオフが開催。AFC U23アジアカップで4位となったインドネシアは、アフリカ予選4位のギ

2024.05.10 14:45 Fri

U-23ギニア代表のカバ・ディアワラ監督が、パリ・オリンピック出場を喜びながらも、課題を口にした。

9日、パリ・オリンピックの最後の1枠を懸けた大陸間プレーオフが開催。アフリカ4位のギニアは、アジア4位のインドネシアと対戦した。

出場する15カ国が決定した中、残りの1枠を争う一発勝負。フランスのクレールフォ

2024.05.10 13:25 Fri

U-23ギニア代表のカバ・ディアワラ監督が、パリ・オリンピック出場を喜びながらも、課題を口にした。

9日、パリ・オリンピックの最後の1枠を懸けた大陸間プレーオフが開催。アフリカ4位のギニアは、アジア4位のインドネシアと対戦した。

出場する15カ国が決定した中、残りの1枠を争う一発勝負。フランスのクレールフォ

2024.05.10 13:25 Fri

9日、パリ・オリンピックの最後の出場権をかけた大陸間プレーオフが開催。U-23インドネシア代表vsU-23ギニア代表は、0-1でギニアが勝利を収めた。

先日まで行われていたAFC U23アジアカップでは、見事に優勝したU-23日本代表、2位のU-23ウズベキスタン代表、3位のU-23イラク代表が出場権を獲得。アジ

2024.05.10 06:45 Fri

9日、パリ・オリンピックの最後の出場権をかけた大陸間プレーオフが開催。U-23インドネシア代表vsU-23ギニア代表は、0-1でギニアが勝利を収めた。

先日まで行われていたAFC U23アジアカップでは、見事に優勝したU-23日本代表、2位のU-23ウズベキスタン代表、3位のU-23イラク代表が出場権を獲得。アジ

2024.05.10 06:45 Fri

オリンピックの関連記事

国際オリンピック委員会(IOC)は9日、2028年のロサンゼルス・オリンピックに関しての変更点を発表。サッカー競技でも大きな変更があった。

IOCはロス五輪に関して、複数競技での変更を発表。サッカーに関しては、男子の参加国を「12」に、女子の参加国を「16」に変更すると発表した。

2024年のパリ五輪までは

2025.04.10 12:15 Thu

国際オリンピック委員会(IOC)は9日、2028年のロサンゼルス・オリンピックに関しての変更点を発表。サッカー競技でも大きな変更があった。

IOCはロス五輪に関して、複数競技での変更を発表。サッカーに関しては、男子の参加国を「12」に、女子の参加国を「16」に変更すると発表した。

2024年のパリ五輪までは

2025.04.10 12:15 Thu

日本サッカー協会(JFA)は12日、ロサンゼルス・オリンピックに臨むU-23日本代表に関して、大岩剛監督が率いることを発表した。

パリ・オリンピックもU-23日本代表を率いた大岩監督。グループステージを無失点3連勝で突破するも、準々決勝ではのちに金メダルを獲得したU-23スペイン代表に0-3で敗れて敗退。目標とし

2024.12.13 23:05 Fri

日本サッカー協会(JFA)は12日、ロサンゼルス・オリンピックに臨むU-23日本代表に関して、大岩剛監督が率いることを発表した。

パリ・オリンピックもU-23日本代表を率いた大岩監督。グループステージを無失点3連勝で突破するも、準々決勝ではのちに金メダルを獲得したU-23スペイン代表に0-3で敗れて敗退。目標とし

2024.12.13 23:05 Fri

日本サッカー協会(JFA)は12日、ロサンゼルス・オリンピックを目指すU-23日本代表に関して、大岩剛監督(52)が続投することを発表した。

現役時代は名古屋グランパスやジュビロ磐田、鹿島アントラーズでプレーした大岩監督。J1通算386試合に出場し10得点を記録していた。

引退後は鹿島のコーチに就任すると、

2024.12.12 18:59 Thu

日本サッカー協会(JFA)は12日、ロサンゼルス・オリンピックを目指すU-23日本代表に関して、大岩剛監督(52)が続投することを発表した。

現役時代は名古屋グランパスやジュビロ磐田、鹿島アントラーズでプレーした大岩監督。J1通算386試合に出場し10得点を記録していた。

引退後は鹿島のコーチに就任すると、

2024.12.12 18:59 Thu

カナダサッカー協会(CSA)は12日、パリ・オリンピック期間中に発覚したドローンの不正使用問題の独立調査の結果を発表。停職処分を受けていたカナダ女子代表のビバリー・プリーストマン監督(38)が解雇されることとなった。

また、アシスタントコーチのジャスミン・マンダー氏とアナリストのジョセフ・ロンバルディ氏も解雇され

2024.11.13 17:10 Wed

カナダサッカー協会(CSA)は12日、パリ・オリンピック期間中に発覚したドローンの不正使用問題の独立調査の結果を発表。停職処分を受けていたカナダ女子代表のビバリー・プリーストマン監督(38)が解雇されることとなった。

また、アシスタントコーチのジャスミン・マンダー氏とアナリストのジョセフ・ロンバルディ氏も解雇され

2024.11.13 17:10 Wed

レアル・マドリーのカルロ・アンチェロッティ監督とチェルシー・ウィメンのエマ・ヘイズ監督がヨハン・クライフ・トロフィーを獲得した。

28日、フランスのフットボール専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024バロンドール授賞式がパリで開催。今回は最優秀監督賞となるヨハン・クライフ・トロフィーが新設され、男子はア

2024.10.29 17:15 Tue

レアル・マドリーのカルロ・アンチェロッティ監督とチェルシー・ウィメンのエマ・ヘイズ監督がヨハン・クライフ・トロフィーを獲得した。

28日、フランスのフットボール専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024バロンドール授賞式がパリで開催。今回は最優秀監督賞となるヨハン・クライフ・トロフィーが新設され、男子はア

2024.10.29 17:15 Tue

記事をさがす

|

|

森保一の人気記事ランキング

1

日本代表の背番号11/六川亨の日本サッカー見聞録

アジアカップはカタール代表の初優勝で終わり、5度目の戴冠を期待された日本代表は残念ながら準優勝に終わった。準決勝のイラン代表戦では今大会でベストのパフォーマンスから3-0の快勝を収めただけに、後手に回った決勝戦での前半の戦いぶりが悔やまれる。 そのカタール戦、ハーフタイムに控えの選手がピッチでボールを蹴っていたが、乾貴士と遠藤航の姿がなかった。0-2とリードされていただけに、「後半から乾と遠藤の2枚替えか。遠藤がボランチに戻れば守備を立て直すことができるが、体調は大丈夫なのか?」と期待したものの、森保一監督は動かなかった。 最初の交代カードは後半16分、原口元気に代えて武藤嘉紀を起用した。すると19分と21分に武藤が立て続けにヘッドでゴールを狙ったものの、シュートはクロスバーを越え、同点のチャンスを逃してしまった。決めていれば2011年カタール大会決勝の李忠成のようなヒーローになれただけに、武藤にとっては悔いの残るシュートだっただろう。 ただ、最初の交代カードで武藤を抜擢したが、彼の武器であるスピードはスペースがあってこと生きるタイプだ。カタールは自陣のゴール前を固めてカウンター狙いだったため、ゴールをこじ開けるにはクロスに対しガムシャラに飛び込む北川航也の方が効果的ではなかったかと疑問が残る。 それまで5試合に起用し、サブ組のFWでは最長の出場時間だっただけに、なぜ最後までベンチに温存したのか。北川が森保監督の期待に応えることができなかったと言われればそれまでだし、結果論にすぎないという反論もあることは百も承知だ。 そして改めて思うのは、北川は運がないということ。それは北川だけに限らず、今回彼が背負った日本代表の「背番号11」はなぜか結果に恵まれないということだ。 北川の前に「背番号11」を背負っていた選手が誰かと聞かれても、即答できるファンは数少ないのではないだろうか。ロシアW杯での「背番号11」は宇佐美貴史だったが、ほとんど活躍できなかった。 その前は豊田陽平であり、その前はというと柿谷曜一朗、原口元気、ハーフナー・マイク、前田遼一、玉田圭司、播戸竜二、佐藤寿人、巻誠一郎、鈴木隆行、黒部光昭、松井大輔、鈴木隆行、中山雅史、三浦淳寛、呂比須ワグナー、小野伸二、三浦知良らが「背番号11」を背負ってきた。 彼らの中で記憶に残るゴールを決めた選手となると、2002年日韓W杯の初戦ベルギー代表戦(2-2)で同点ゴールを決め、W杯で初めて勝点1をもたらした鈴木くらいではないだろうか。あとは“キング・カズ”の存在感が圧倒的だった。 もともと「背番号11」は左ウイングに与えられるナンバーだったものの、ポジションが流動化した現代サッカーでは9番と10番と同様に攻撃的な選手、ストライカーに与えられる番号でもある。にもかかわらず、日本代表の歴代「11番」は、カズ以降ストライカーとしての輝きを放てていない。 果たして3月に再招集される森保ジャパンにおいて、誰が「背番号11」を受け継ぐのか。そしてゴールという結果を出すことができるのか。23人のメンバーとともに注目したいと思っている。 2019.02.05 16:45 Tue

2

「ブラボー!!」歓喜の瞬間に見せた長友佑都の“らしさ”チームメートたちに熱い言葉をかける姿に「ここだけでも長友が代表入りする価値はある」

【東アジアE-1サッカー選手権2025】韓国代表 0ー1 日本代表(7月15日/龍仁ミル・スタジアム) <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ja" dir="ltr">キャプテンと監督のトロフィーリフト<br><br>今大会チームキャプテンを務めた <a href="https://twitter.com/hashtag/%E9%95%B7%E5%8F%8B%E4%BD%91%E9%83%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#長友佑都</a> と<a href="https://twitter.com/hashtag/%E6%A3%AE%E4%BF%9D%E4%B8%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#森保一</a> 監督がトロフィーを掲げる<a href="https://twitter.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#日本代表</a><a href="https://twitter.com/hashtag/E1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#E1</a><a href="https://twitter.com/hashtag/E1%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#E1サッカー選手権</a> <a href="https://t.co/tbQFQJyePD">pic.twitter.com/tbQFQJyePD</a></p>— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) <a href="https://twitter.com/UNEXT_football/status/1945104800837984426?ref_src=twsrc%5Etfw">July 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 感動のフィナーレで欠かせない存在であることを証明した。FC東京の日本代表DF長友佑都が、キャプテンマークを巻いて東アジアE-1サッカー選手権2025の優勝トロフィーを掲げた。その際の振る舞いにファンたちが歓喜している。 日本代表は15日、東アジアE-1サッカー選手権2025の3戦目で韓国代表との日韓戦を迎えた。8分に奪ったジャーメイン良のゴールを守りきり1ー0で勝利。史上初となる大会2連覇を達成している。 激闘直後のピッチでは、大会のフィナーレを飾るセレモニーが行われた。日本代表からは最優秀GKに大迫敬介、最優秀FWはジャーメイン良、MVPには3戦5ゴールのジャーメインが選出された。 個人賞の発表後、日本代表の優勝セレモニーへ。激闘を戦い抜いた選手たちがメダルを首に下げて、ピッチ中央の舞台へと上がる。最後には、キャプテンマークを巻く長友が優勝トロフィーを手渡されて、舞台の中央へ。チームメートたちの方を向いて熱い言葉で激励するキャプテンは、仲間たちの掛け声と共に天高くトロフィーを掲げた。 隣にいた森保一監督に肩を抱き抱えられながら、満面の笑みでトロフィーリフトをする長友。この様子にファンたちは「長友やっぱり最高だわ」「長友さんよかった!本当におめでとう!」「もうこれはブラボーだわ」「ブラボー!!」「長友のキャプテンシーはバケモンやな」「長友キャプテンおつかれさまでした〜っ」「選手の精神やろ」「長友のトロフィーリフトは流石にちょっとグッと来るな」「ここだけでも長友が代表入りする価値はある」「長友佑都選手は日本の誇り」と温かい言葉が溢れた。 今大会の日本代表はJリーグに所属するメンバーで構成。初招集12名の中、W杯4大会出場の長友がチームキャプテンを任された。長友自身は第2戦の中国代表戦でフル出場するにとどまったが、ベンチでは常に声を出して選手たちを鼓舞。トレーニング中にもチームを引っ張る姿を見せるなど、兄貴分として代表チームをまとめた。そんな長友のトロフィーリフトは、今大会を象徴するワンシーンだったと言える。 2025.07.16 06:00 Wed

3

日本代表新アウェイユニに森保一監督「日本代表にふさわしいデザイン」、高倉麻子監督「国を背負う覚悟や決意を示してくれる一着」

日本サッカー協会(JFA)は25日、日本代表のアウェイユニフォームを発表した。 今回のアウェイユニフォームは、ホームユニフォームで採用されているスカイコラージュを用いて、迷いのない澄み切った心模様がひとつにつながっていく様を、濃度の違うホワイトで表現。ひとりひとりの選手やサポーターが見てきた空と心模様がひとつになることで、雲ひとつない希望の空に向かっていく『日本晴れ(ニッポンバレ)』のコンセプトが完結する。 新アウェイユニフォームについて、日本代表とU-23日本代表の森保一監督、なでしこジャパンの高倉麻子監督がコメントしている。 ◆森保一監督(日本代表/U-23日本代表) 「仲間を、相手をリスペクトし、勝利を目指してひたむきにプレーする日本代表にふさわしいデザインだと感じます。昨年発表された「日本晴れ」のホームユニフォームと同様にスカイコラージュという形で、日本代表に熱い思いを寄せる皆さんの想いの結集が表現されたこのユニフォームでひとつでも多くの勝利を掴み取りたいと思います」 ◆高倉麻子監督(なでしこジャパン) 「日本を象徴する白と赤の大胆な組み合わせで、国際試合に臨むチームのモチベーションを高めてくれる素敵なユニフォームですね。ホームユニフォームや胸の日の丸と同様に、選手を支え、鼓舞し、国を背負う覚悟や決意を示してくれる一着になったと思います。たくさんの方にこの日本代表ユニフォームを着て頂き、共に戦い、共に勝利の喜びを分かち合いたいと思います」 2020.08.25 18:13 Tue

4

「向こうに馴染もうと…」風貌も大きく変わった中村航輔、正守護神として過ごしたシーズンを語る「やってきたことは間違ってなかった」

日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2023に向けた活動をスタートさせた。 6月はエルサルバドル代表(15日)、ペルー代表(20日)と2試合を戦う日本。3月に森保一監督の第二次政権となる活動がスタートしたが、ウルグアイ代表とコロンビア代表には勝つことができなかった。 新体制の初勝利を飾りたい今回の活動。初日のトレーニングは一般公開され、大雨の中でも多くのファンが見守り、選手たちに声援を送った。 トレーニング後、GK中村航輔(ポルティモネンセ)がメディアの取材に応対した。 中村は2021年1月に柏レイソルからポルティモネンセへと移籍。しかし、過去2シーズンはポジションを奪えずに苦しい時期を過ごした。 しかし、今シーズンは正守護神に君臨。プリメイラリーガで30試合に出場すると、スーパーセーブを連発したことが現地でも話題に。2年ぶりに日本代表に復帰することにつながった。 久々の日本代表となったが、「代表に招集されたことは素直に嬉しいですし、色々な選手が色々な思いを持って集まっているので、自分も精一杯やれればと思います」とコメント。レギュラーとしてプレーしたシーズンについては「自分自身ヨーロッパ3シーズン目で大変なこともありましたが、自分としては満足いくシーズンでした」と語り、「GKとして、精一杯チームのために貢献しようとした結果、ああいったものが手に入ったので、チームに感謝したいです」と、自身のセーブだけでなく、チームにも感謝したいと語った。 中村はプレーのレベルが一段上がったこともさることながら、見た目の印象が大きく変化。その点については「向こうに馴染もうという感じ。こういうスタイルも嫌いじゃないです」と、今のスタイルは自身でも気に入っているようだ。 飛躍のシーズンとなったが「自分のことですからあまり上手くわからないですが、自分の目標に向かって努力したことには満足しています」と、具体的に成長したところは分からないながらも、努力が実ったと語る中村。取り組みについても「自分の中では多少変化はありますが、大きな部分では変わっていないと思います。自分がやってきたことは間違ってなかったかなと思います」と、信じてやってきたことが繋がっていると感じているようだ。 「どんな時でもチームのためにと思ってやっています」と語る中村は、ロシア・ワールドカップ(W杯)でメンバー入りを果たしたが、4年後のカタールW杯は選外に。それでも本大会については「代表チームがW杯の舞台で輝いたことは、日本国民として選手としてとても嬉しかったです」と感想を語りながら、「そのグループの一員にまた入れたことは嬉しいです」と、今度は自分の番だと感じているようだ。 3年後の北中米W杯がターゲットとなる中村。「もちろん、長い期間代表の活動をして掴み取るものだと思うので、目の前のことに集中したいと思います」と、まずは1つずつやっていきたいとコメント。6月の2試合についても「チームとしてまずは勝利を目指す。その上で、自分自身のパフォーマンスでチームに貢献できればと思います」と、チームの勝利に貢献することを目指すとした。 2023.06.12 23:42 Mon

5

【日本代表プレビュー】史上初の元日開催!サバイバルもある中、3人がデビューか/vsタイ代表

2024年1月1日、史上初となる日本代表の試合が元日に行われる。舞台は国立競技場。かつては天皇杯の決勝が元日の風物詩となっていたが、サッカースケジュールの問題、そして新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延なども影響し、元日での開催から離れている。 その中で新たな試みとして行われる今回の日本代表戦。『TOYO TIRES CUP 2024』ではタイ代表を国立競技場に迎えての一戦となるが、ただの親善試合とは言えない。12日に開幕するアジアカップに向けたサバイバルでもあるこの戦い。調整をしていく中でも重要な一戦となる。 <span class="paragraph-subtitle">◆2024年を飛躍の年にするための第一歩</span> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.ultra-soccer.jp/1200/img/2024/japan20240101_tw1.jpg" style="max-width: 100%;"></div><div style="text-align:right;font-size:0.9em;" id="cws_ad" class="desc">©️超ワールドサッカー<hr></div> 新たな試みではあるが、今の日本代表にとっては重要な一戦。8連勝中と絶好調の中で2023年を終えたが、新年の初日の結果は少なからず心のどこかに残るもの。この1年を飛躍の年にできるかが懸かっているとも言える。 森保一監督は「2024年の元日に試合ができること、サッカーに携わるものとして幸せな機会を頂いたなと思っております」とこの試合への思いを語ると共に、「勝利を目指す準備をしながらも、いろんな選手を試す、より戦術の浸透をしていけるように」と試合について語り、多くのメンバーを入れ替えることを示唆。また、珍しく選手起用についても言及し、「基本的には(30日の)練習で公開した通り、見ていただいた通りのメンバー」と語った。 この試合に向けてはリーグ戦が年末まで行われていた選手の招集は不可能。ただ、アジアカップには選手招集の強制力があるため、いつもの主軸選手がしっかりと呼ばれることになるだろう。 それでもMF三笘薫(ブライトン&ホーヴ・アルビオン)はケガで不在が確定。その他にも全ての選手を呼べない可能性はあり、少ない枠を狙う選手にとっては最後のアピールの場に。試合後には、アジアカップメンバーが発表されるだけに、数枠はこの試合での出来で決まる可能性もありそうだ。まさにサバイバルの一戦とも言える。 新年最初にファン・サポーターに対してもしっかりと戦うところを見せたい日本代表。ただの興行ではなく、この先1年間のスタートという点でも、非常に大事な一戦になるだろう。 <span class="paragraph-subtitle">◆初戦勝利で日本からの金星狙う</span> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.ultra-soccer.jp/1200/img/2024/japan20240101_tw2.jpg" style="max-width: 100%;"></div><div style="text-align:right;font-size:0.9em;" id="cws_ad" class="desc">©️超ワールドサッカー<hr></div> その元日に対戦する相手はタイ代表。こちらもアジアカップを控えた中で、日本との戦いに応じてくれた。指揮官は、鹿島アントラーズや大宮アルディージャを指揮した石井正忠監督。ブリーラム・ユナイテッドでは2年連続で3冠という偉業を成し遂げ、昨年11月にタイ代表監督に就任した。 元日の試合を日本で行えることについては「タイ代表の中で僕が一番意識しているんじゃないかな」とコメント。「日本の皆さんにとっても元日にサッカーの試合が見られるのは、いろいろな想いがあると思うので、タイ代表の監督ですけれども、こうして国立競技場で試合ができることは、本当に僕としてはありがたい限りです」と光栄に感じているという。 もちろん遊びにきたわけではない。十分な選手を招集できない問題もある中で、「タイ代表でも勝って終わりたいなと思っています」と勝利を誓う。JリーグからもMFスパチョーク(北海道コンサドーレ札幌)、MFエカニット・パンヤ(浦和レッズ)が招集を受けている状況。アジアカップに向けてもしっかりと戦うことは間違いない。 初陣を迎える石井監督。「素晴らしい日本代表に対し、しっかりチャレンジして、僕自身も初めての代表監督になるので、その辺も含めてチャレンジしたいです」と、力試しの部分もあるが、タイにとっても1年を良い形でスタートしたいところだろう。 <span class="paragraph-title">◆予想スタメン[4-2-3-1]</span> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.ultra-soccer.jp/1200/img/2024/japan20240101_tw3.jpg" style="max-width: 100%;"></div><div style="text-align:right;font-size:0.9em;" id="cws_ad" class="desc">©️超ワールドサッカー<hr></div> GK:前川黛也 DF:毎熊晟矢、藤井陽也、町田浩樹、森下龍矢 MF:佐野海舟、田中碧 MF:伊東純也、伊藤涼太郎、奥抜侃志 FW:細谷真大 監督:森保一 珍しく試合のメンバーについて前日会見で明言した森保監督。FW浅野拓磨(ボーフム)とFW上田綺世(フェイエノールト)の欠場を明言。また、ケガのGK野澤大志ブランドン(FC東京)も起用されない。そしてメンバーは「練習で見せたメンバー」と明かした。 GKは前川黛也(ヴィッセル神戸)が先発。ミャンマー代表戦で試合終盤に日本代表デビューを果たしたが、ほとんどプレー機会はなし。本格的にデビューすることになる。J1優勝クラブの正守護神として、どんなパフォーマンスを見せるだろうか。 最終ラインは右に毎熊晟矢(セレッソ大阪)、左に森下龍矢(名古屋グランパス→レギア・ワルシャワ)が入ることに。センターバックは日本代表デビューとなるDF藤井陽也(名古屋グランパス)、そしてDF町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ)となる。藤井にとっては代表デビュー戦。ケガで離脱していたDF冨安健洋(アーセナル)が12月31日の試合で復帰を果たしているが、センターバックの1人として割り込んでいきたいところだ。 ボランチは2枚。MF田中碧(デュッセルドルフ)とMF佐野海舟(鹿島アントラーズ)となる。佐野は11月に初招集を受けると、ミャンマー戦でいきなりデビュー。持ち味もしっかりと出し、この先の代表定着が期待されている。元日に何を見せるのか。ポジション争いが激しいボランチで生き残っていきたい。 2列目は右にMF伊東純也(スタッド・ランス)、トップ下にMF伊藤涼太郎(シント=トロイデン)、左にMF奥抜侃志(ニュルンベルク)が並ぶとみられる。伊東は言わずもがな。大観衆の前で、元日からそのスピードと突破を見せてもらいたい。 一方で、伊藤と奥抜は代表デビュー戦になる。伊藤はアルビレックス新潟で出色のパフォーマンスを見せて夏にベルギーへと渡り、待望の日本代表招集となった。ゴールに絡むプレーをしっかりと見せつけられるのか、生き残りをかけた中でもアピールしたい。そして奥抜も同様。10月シリーズで緊急招集されるも、体調を崩し満足にトレーニングすらできない失態。ただ、三笘が継続してケガで不在な今こそ、その実力を見せつける時だ。得意のドリブル突破で力を示せるか。国内ではJ2しか知らない男の代表デビュー戦に注目だ。 そして1トップはほとんど候補がいない中で、FW細谷真大(柏レイソル)の出場が確定。今シーズンJ1で見せたその得点力、そして最前線から守備にスイッチを入れるプレスの良さを見せつけてもらいたい。 試合は1日(月)の14時にキックオフ。新年最初の試合で、勝利を掴めるか注目だ。 2024.01.01 11:30 MonU-23日本代表の人気記事ランキング

1

「パリで再会できることを楽しみにしている」マリ代表指揮官が日本にエール、試合については「平常心でプレーを続けた」

U-23マリ代表のバダラ・アル・ディアロ監督が、U-23日本代表戦を振り返った。 22日、サンガスタジアム by KYOCERAで日本と対戦したマリ。アフリカ予選を突破し、パリ・オリンピックの出場権を獲得している中、強化試合となった。 寒空の中行われた試合。開始2分に日本が先制するも、マリは前半のうちにママドゥ・サンギャレのゴールで追いつく。 さらに後半に入ると主導権を握り、53分にママドゥ・トゥンカラのゴールで逆転。日本に盛り返されるが、90分にはブバカル・トラオレがダメ押しゴールを決めて、1-3で勝利を収めた。 ディアロ監督は試合後の記者会見で、「今日は非常に良い試合だった」とコメント。「日本も立ち上がりが非常に良く、先制されたが、アジアのチームはクオリティが高く、非常に精力的に動きスピードのあるチームだった」と、日本を称えた。 また「我々は同点のチャンスがあったが、ポストに当たってしまった。徐々に我々が反撃することになり同点に追いつき、後半は試合の主導権を握り、最終的には3-1で勝利できた」と振り返り、「今回我々は新しい選手を試したりして、オリンピック前の準備としては非常に良かった。日本は後半の途中以降力を取り戻し、チャンスがあり、我々が失点する可能性もあったが、最後は倒すことができて非常に良かった」と、勝利を収めたことを喜んだ。 オリンピック出場を決めている中、この先の準備については「なかなかマリ国内で強化して行くことは難しく、国外の選手をチェックして、国外の選手をテストしながら準備をしてきている。これまでと同様に、国外でキャンプをして、チームを作って行くことにしている」とコメント。遠征を続けて行くとした。 また「まとまった時間がもうないため、3日、4日のトレーニングをするなどして行くことになる。簡単ではないが、国内ではなかなかできない」と、マリ国内での活動はかなり限られることに。どこまで精度を上げられるかが課題となりそうだ。 試合については先制をすぐにされたが、やり方は変えなかったというディアロ監督。「日本は立ち上がりから、開始15分ぐらいまではかなり積極的にプレスをかけてくるのを感じた。選手にはそういうことがあってもいつも通り、自分たちのプレーをすることを言っていた。我々のプランは変わらず、失点はしたが、平常心でプレーを続けて行くことにした」とコメント。慌てることなく、しっかりと対応できたという。 気温は7.5℃、体感温度はより寒かった中での試合。選手たちはベンチコートなどなく戦っていた。ディアロ監督は事情を語り、多くを恵まれてはいない環境を明かした。 「我々の協会は、正直なところ金銭的に恵まれてはいない。アフリカ・ネーションズカップやオリンピックなら違ったと思うが、親善試合ではなかなか色々なものを準備するというのはなかなか難しい状況だ。やれる環境、やれるものでしっかりと対応していく」 「また、A代表が現在モロッコで試合をしており、それもあって難しい状況だ。あとは今ラマダンの期間であり、昼間に物を食べていない選手も多い。日が暮れて試合前に食べている選手もいた」 そんな中でもアフリカ予選を勝ち上がりパリ五輪で戦うマリ。日本に感謝しつつ、「パリでの再会を」とエールを送ってくれた。 「日本サッカー協会の方々にも感謝したい。非常に良くしてくれた。日本のファンも温かく迎えてくれて感謝したいと思う」 「最後に。日本がアジア予選を突破して、パリで再会できることを楽しみにしている。日本の健闘を祈る。非常に良いチームだった」 <span class="paragraph-title">【写真】マリの選手たちから日本へメッセージ</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">試合後のU-23マリ代表のロッカールームにメッセージが残されていました。<br><br>パリオリンピックの舞台でまた再戦できるように、出場権獲得に向けて頑張ります!<br><br>THANKS<a href="https://twitter.com/jfa_samuraiblue/status/1771174107394306218?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.03.23 13:10 Sat

2

「好感しかない」「素敵だな」U-23マリ代表がロッカールームにメッセージを残す「パリで待っている」…予選突破ならパリ五輪で対戦の可能性

U-23日本代表に勝利したU-23マリ代表の行動が話題を呼んでいる。 22日、国際親善試合で日本とマリが対戦。試合は日本が早々に先制するも、ミスにつけこみマリが逆転。1-3でマリが勝利を収めた。 パリ・オリンピックのアジア最終予選を控える日本としては手痛い敗戦に。一方で、アフリカ予選を突破し、すでにパリ・オリンピック出場を決めているマリの強さを知ることとなった。 試合後には、マリのバダラ・アル・ディアロ監督が「日本がアジア予選を突破して、パリで再会できることを楽しみにしている。日本の健闘を祈る。非常に良いチームだった」とコメント。日本のホスピタリティにも感謝を口にし、紳士的な態度を見せていた。 そんな中、マリのロッカールームではホワイトボードにメッセージが。日本代表の公式X(旧ツイッター/@jfa_samuraiblue)が写真を公開した。 ホワイトボードには以下のメッセージが書かれていた。 ーーーー ARIGATO JAPAN Thanks You Are Good Team Waiting for you in Paris MALI Team U23 ーーーー ディアロ監督が会見で語った通り、パリ・オリンピックで日本を待っているというもの。すでに組み合わせが決定しており、マリはグループDに入っており、アジア予選を突破したランキング1位のチームと同居。日本が予選を突破すれば、本大会で再戦の可能性がある。 ファンはこの行動に「最高なチーム!」、「こういうの好き」、「パリでまた戦おう!」、「良いチームだった」、「素敵だな」、「好感しかない」、「本当に美しい」、「ちゃんとパリに行って感謝しよう」とコメント。マリの行動を称賛する声とともに、パリ五輪出場へ燃えている人も多く現れている。 <span class="paragraph-title">【写真】紳士的すぎる!U23マリ代表が試合後に残したメッセージ</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">試合後のU-23マリ代表のロッカールームにメッセージが残されていました。<br><br>パリオリンピックの舞台でまた再戦できるように、出場権獲得に向けて頑張ります!<br><br<a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A2%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8B%87%E6%B0%97%E3%82%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#夢への勇気を</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/U23%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#U23日本代表</a><a href="https://twitter.com/hashtag/jfa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#jfa</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daihyo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#daihyo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#サッカー日本代表</a> <a href="https://t.co/Xgm1Kov8Qp">pic.twitter.com/Xgm1Kov8Qp</a></p>— (@jfa_samuraiblue) <a href="https://twitter.com/jfa_samuraiblue/status/1771174107394306218?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.03.23 23:43 Sat

3

松木玖生の最適なポジションは?/六川亨の日本サッカーの歩み

今月16日、AFC U-23アジアカップ カタールの初戦、中国戦からパリ五輪出場権獲得のチャレンジが始まる。前回のコラムでも、DF陣の経験不足は否めないものの攻撃陣のタレントはバリエーションに富んでいて期待できるという原稿を書いた。そして先週と今週のJリーグを取材して、FC東京の松木玖生の新しい一面を見ることができて、その期待はさらに高まった。 松木といえば、青森山田高時代から、強靱なフィジカルと体幹の強さを生かした球際での勝負強さ、豊富な運動量と労を惜しまない献身的なプレーでチームに貢献してきたし、それはFC東京でも変わらない。そしてボランチのポジションから、時には意外性のある攻撃参加でゴールを決めたり、左足のロング、ミドルシュートで相手ゴールを脅かしたりしてきた。 そんな松木が、4月3日のJ1リーグ第6節の浦和戦では、荒木遼太郎と2トップに近い形で前線に起用された。すると、トップに張るのではなく変幻自在に左右に流れたり、落ちてきたりする荒木との絶妙のコンビネーションで攻撃陣をコントロール。とりわけ左サイドのFW俵積田晃太とSBバングーナガンデ佳史扶との相性は抜群で、意外性のあるパスで彼らの攻撃参加を引き出していた。 アウトサイドにかけたスペースへの絶妙なパスには「こんな技巧的なパスが出せるんだ」と感嘆してしまった。 試合は0-1とリードされた後半、左サイドで俵積田、佳史扶とつないだパスから荒木が同点弾。さらに松木のサイドチェンジを受けた俵積田のクロスをゴール前に走り込んだ松木がボレーで決めて逆転勝利を収めた。 そして4月7日の鹿島戦では、荒木がレンタル移籍のため起用できないものの、1トップに入った仲川輝人とトップ下の松木は好連係から難敵・鹿島に2-0の完勝を収めた。絶えずボールに触るわけではないが、効果的なサイドチェンジやスルーパスで味方を使う。これまでは、どちらかというと『使われる選手』と思っていたが、そのイメージは一新した。 先制点は左サイドからのふわりと浮かしたニアへのパスで仲川の今シーズン初ゴールを演出。そして後半アディショナルタイムにはMF原川力のヘッドによるインターセプトからのタテパスを簡単にさばいて2点目をお膳立てした。いずれも「肩の力の抜けた」ようなアシストに、松木の“変化"を感じずにはいられなかった。 彼をボランチからトップ下にコンバートし、前線には荒木を起用して松木の飛び出しを演出したピーター・クラモフスキー監督の采配は賞賛に値する。やっと1トップのドリブル突破任せのパターン化された攻撃スタイルから脱却できそうだ。 そんな松木を大岩剛監督はどのポジションで使うのか。攻守に効果的な選手だけに、使い出もあるだろうが、できれば攻撃的なポジションで使って欲しいところである。 2024.04.08 22:25 Mon

4

2度五輪に出場したDF吉田麻也がエール「勝ち上がって大会を楽しんでほしい」

▽サウサンプトンに所属する日本代表DF吉田麻也が、リオ・デジャネイロ オリンピックに臨むU-23日本代表にエールを送った。 ▽吉田は4日に自身のブログ(http://lineblog.me/mayayoshida)を更新。「Olympics」のタイトルでオリンピックへの想いを綴った。 ▽2008年の北京五輪、2012年のロンドン五輪(オーバーエイジ枠)と2大会連続で出場した吉田は当時を回想し、「僕にとって2つのオリンピックは全く違うものになりました」と、3戦全敗で大会を去った北京と、あと一歩の所でメダルを逃したロンドンの差を感じていたことを明かした。 ▽2つのチームで2度オリンピックに出場したことについては「北京では見えなかったオリンピックというものがロンドンではたくさん見ることができました」としながらも、「最後の最後に感じたのはオリンピックはメダル取るのと取らないとでは全く違うんだなということでもありました」と、メダルを獲得することが重要だとコメントした。 ▽また、北京五輪後にVVVへと移籍し、ロンドン五輪後にサウサンプトンへと移籍したことについては「若い選手にとってこの大会は成長する大きなチャンスでありステップアップするために絶好の機会だということです」とリオ五輪に臨む選手たちへとエールを送り、「僕たちができなかったメダル獲得ももちろん勝ち上がって大会を楽しんでほしいなと思います」と、メダル獲得を期待していることを綴っている。 ▽ロンドン五輪にはオーバーエイジ枠で出場した吉田は、今回のオーバーエイジ枠であるFW興梠慎三、DF塩谷司、DF藤春廣輝にも「オーバーエイジとして参加する慎三くん、シオ、ハルにもまた違ったプレッシャーがかかると思いますが頑張ってほしいです!」とエールと送っている。 2016.08.04 23:00 Thu

5