16日、日本サッカー協会(JFA)は2025年の第2回レフェリーブリーフィングを開催した。

Jリーグの新シーズンが開幕してから最初のレフェリーブリーフィング。今シーズンからはファウルの基準の引き上げと、アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすというJリーグの指針がある中で、判定については開幕から6節までで多くの意見

2025.03.18 17:20 Tue

16日、日本サッカー協会(JFA)は2025年の第2回レフェリーブリーフィングを開催した。

Jリーグの新シーズンが開幕してから最初のレフェリーブリーフィング。今シーズンからはファウルの基準の引き上げと、アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすというJリーグの指針がある中で、判定については開幕から6節までで多くの意見

2025.03.18 17:20 Tue

JリーグのVAR、オンフィールド・レビューは昨季から約40秒短縮…介入回数増加は「3Dオフサイドライン」の導入が影響

2023.08.03 22:52 Thu

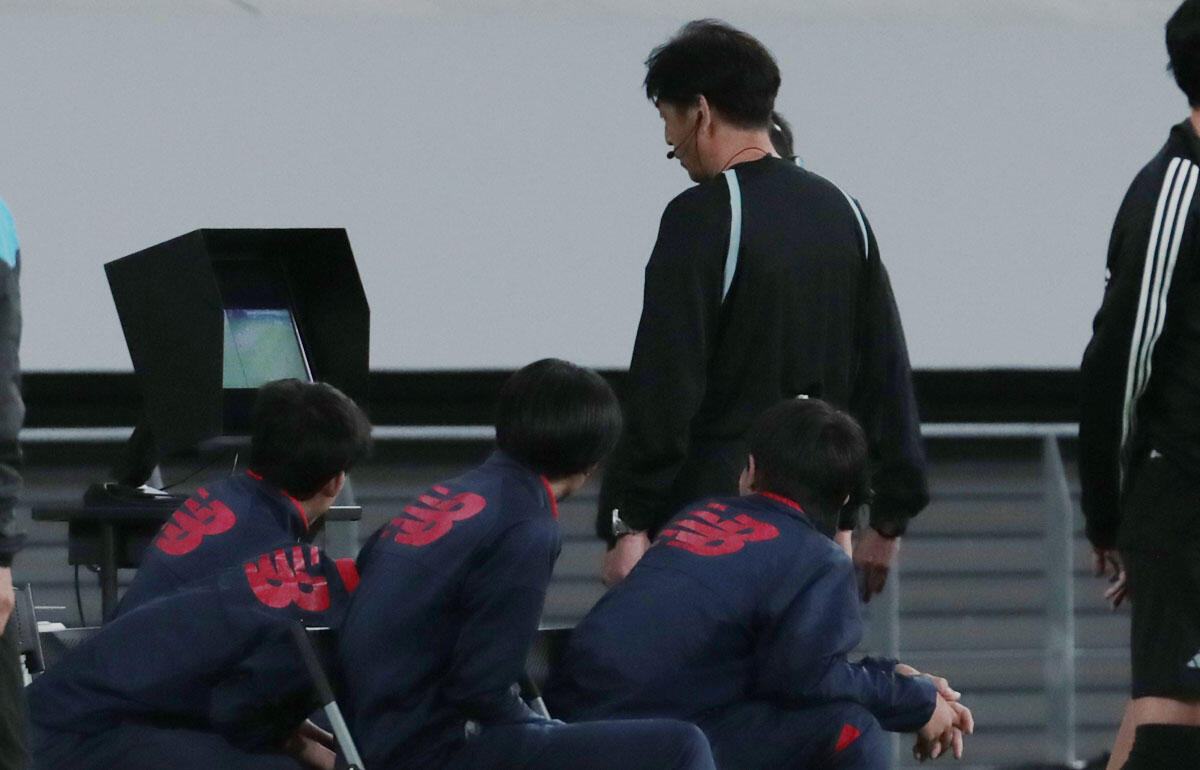

日本サッカー協会(JFA)は3日、第6回レフェリーブリーフィングを開催した。

JFA審判マネジャーJリーグ担当統括の東城穣氏、JFA審判委員会 委員長の扇谷健司氏が登壇し、実際の事例などを元にレフェリングの説明を実施した。

今回は7月末までのJリーグの試合からいくつかシーンをピックアップし事例として紹介。特にハンドの事例は4つの事例がピックアップされた。

いずれの判定も、主審のジャッジは間違いないものだったが、非常に際どいプレーが多く、手に当たっている事実はありながらも「自然な」動きによるものだったかどうかがポイントとなった。

また、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)についても報告がなされ、Jリーグに導入して3シーズン目となる中、改めて役割を意識づけることが大事だとした。

実際のデータも公表され、J1の第21節までのデータと、2022シーズン、そして参考値としてカタール・ワールドカップが比較された。

まず、VARの介入件数については、オンリーレビューが24回、オンフィールド・レビューが37回となっており、3.1試合に1回介入していることとなった。2022シーズンは1シーズンの総数でオンリーレビューが24回、オンフィールド・レビューが46回であり、4.37試合に1回介入であったため、今シーズンは多くのシーンでVARが介入していることとなった。

この理由について東城氏は「3Dオフサイドラインの採用」が1つの要因だとコメント。より精度の高いオフサイドの判定をすることに加え、フィールド上の判定も理由に挙げていた。

一方で、実際にチェックにかかった時間についても報告。オンリーレビューに関しては、今シーズンは119.6秒、2022シーズンは114.8秒となっており、「3Dオフサイドラインの採用」により時間は少し掛かっているものの、オペレーターの技術向上もありスピードを持ってやれているとしている。

なお、システムの違いやカメラの台数の違いはあるが、カタールW杯では68.3秒と半分近くの時間で判定を下していることとなる。

また、オンフィールド・レビューの時間に関しては、今シーズンが79.1秒となっており、2022シーズンの117.6秒よりも、約40秒とかなり短縮されている。これはチェック時のスピードが上がったことに加え、考慮しなければいけない事項の整理と決断が早くなったこと。また、VARと主審のやりとりも最小限に留めていることが理由だとした。ちなみに、カタールW杯では66.2秒だった。

この時間はこれからも精度を上げていけばまだ短くなると考えられており、例えば3Dオフサイドラインも、2Dでの判定ができるものは2Dでやるようにすることなどで時間を短縮できると考えているという。また一方で、不確定要素がありそうなときには、3Dにすべきとも語り

JFA審判マネジャーJリーグ担当統括の東城穣氏、JFA審判委員会 委員長の扇谷健司氏が登壇し、実際の事例などを元にレフェリングの説明を実施した。

今回は7月末までのJリーグの試合からいくつかシーンをピックアップし事例として紹介。特にハンドの事例は4つの事例がピックアップされた。

また、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)についても報告がなされ、Jリーグに導入して3シーズン目となる中、改めて役割を意識づけることが大事だとした。

これまで同様に、“はっきりとした、明白な間違い”、“見逃された重大な事象”にのみ介入するとして行くこととなった。

実際のデータも公表され、J1の第21節までのデータと、2022シーズン、そして参考値としてカタール・ワールドカップが比較された。

まず、VARの介入件数については、オンリーレビューが24回、オンフィールド・レビューが37回となっており、3.1試合に1回介入していることとなった。2022シーズンは1シーズンの総数でオンリーレビューが24回、オンフィールド・レビューが46回であり、4.37試合に1回介入であったため、今シーズンは多くのシーンでVARが介入していることとなった。

この理由について東城氏は「3Dオフサイドラインの採用」が1つの要因だとコメント。より精度の高いオフサイドの判定をすることに加え、フィールド上の判定も理由に挙げていた。

一方で、実際にチェックにかかった時間についても報告。オンリーレビューに関しては、今シーズンは119.6秒、2022シーズンは114.8秒となっており、「3Dオフサイドラインの採用」により時間は少し掛かっているものの、オペレーターの技術向上もありスピードを持ってやれているとしている。

なお、システムの違いやカメラの台数の違いはあるが、カタールW杯では68.3秒と半分近くの時間で判定を下していることとなる。

また、オンフィールド・レビューの時間に関しては、今シーズンが79.1秒となっており、2022シーズンの117.6秒よりも、約40秒とかなり短縮されている。これはチェック時のスピードが上がったことに加え、考慮しなければいけない事項の整理と決断が早くなったこと。また、VARと主審のやりとりも最小限に留めていることが理由だとした。ちなみに、カタールW杯では66.2秒だった。

この時間はこれからも精度を上げていけばまだ短くなると考えられており、例えば3Dオフサイドラインも、2Dでの判定ができるものは2Dでやるようにすることなどで時間を短縮できると考えているという。また一方で、不確定要素がありそうなときには、3Dにすべきとも語り

扇谷健司の関連記事

16日、日本サッカー協会(JFA)は2025年の第2回レフェリーブリーフィングを開催した。

Jリーグの新シーズンが開幕してから最初のレフェリーブリーフィング。今シーズンからはファウルの基準の引き上げと、アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすというJリーグの指針がある中で、判定については開幕から6節までで多くの意見

2025.03.18 17:20 Tue

16日、日本サッカー協会(JFA)は2025年の第2回レフェリーブリーフィングを開催した。

Jリーグの新シーズンが開幕してから最初のレフェリーブリーフィング。今シーズンからはファウルの基準の引き上げと、アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすというJリーグの指針がある中で、判定については開幕から6節までで多くの意見

2025.03.18 17:20 Tue

日本サッカー協会(JFA)は24日、「審判交流プログラム」として4名の外国人審判員の招へいを発表した。

ベルギーからはネイサン・フェルボーメン氏が2月23日〜3月17日まで来日。イングランドからはエリオット・ベル氏、ハリソン・ブレア氏、メリッサ・バーギン氏が、2月26日〜3月21日まで来日する。

4名は、明

2025.02.24 17:40 Mon

日本サッカー協会(JFA)は24日、「審判交流プログラム」として4名の外国人審判員の招へいを発表した。

ベルギーからはネイサン・フェルボーメン氏が2月23日〜3月17日まで来日。イングランドからはエリオット・ベル氏、ハリソン・ブレア氏、メリッサ・バーギン氏が、2月26日〜3月21日まで来日する。

4名は、明

2025.02.24 17:40 Mon

J1リーグ注目(?)の大一番、豪雨で延期されていた第25節の浦和対柏戦が23日、埼玉スタジアムで開催された。今週月曜のコラムでも紹介したように、勝点39で並ぶ6ポイントマッチ。加えて浦和は16位、柏は17位と共に残留争いの渦中にあるチーム同士の対戦だった。

序盤に試合の主導権を握ったのはアウェーの柏だった。細谷真

2024.10.27 13:30 Sun

J1リーグ注目(?)の大一番、豪雨で延期されていた第25節の浦和対柏戦が23日、埼玉スタジアムで開催された。今週月曜のコラムでも紹介したように、勝点39で並ぶ6ポイントマッチ。加えて浦和は16位、柏は17位と共に残留争いの渦中にあるチーム同士の対戦だった。

序盤に試合の主導権を握ったのはアウェーの柏だった。細谷真

2024.10.27 13:30 Sun

19日、日本サッカー協会(JFA)はレフェリーブリーフィングを行った。

今回のブリーフィングではピッチ上で物議を呼んだ明治安田J2リーグ第18節の水戸ホーリーホックvsV・ファーレン長崎の一戦での判定変更についての説明が行われた。

6月2日に行われた試合。試合は2-2で迎えた後半アディショナルタイム6分に、

2024.06.19 16:30 Wed

19日、日本サッカー協会(JFA)はレフェリーブリーフィングを行った。

今回のブリーフィングではピッチ上で物議を呼んだ明治安田J2リーグ第18節の水戸ホーリーホックvsV・ファーレン長崎の一戦での判定変更についての説明が行われた。

6月2日に行われた試合。試合は2-2で迎えた後半アディショナルタイム6分に、

2024.06.19 16:30 Wed

Jリーグは21日、審判関連の新番組『Jリーグ審判レポート』の配信決定を発表した。

昨シーズンまでは『DAZN』で「Jリーグ ジャッジリプレイ」として、週末のJリーグの試合から話題となった判定などについて検証される番組が放送されていた。

今シーズンからは新番組がスタートすることがアナウンスされていた中、今回正

2024.03.21 16:35 Thu

Jリーグは21日、審判関連の新番組『Jリーグ審判レポート』の配信決定を発表した。

昨シーズンまでは『DAZN』で「Jリーグ ジャッジリプレイ」として、週末のJリーグの試合から話題となった判定などについて検証される番組が放送されていた。

今シーズンからは新番組がスタートすることがアナウンスされていた中、今回正

2024.03.21 16:35 Thu

J1の関連記事

ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を

2025.12.30 20:00 Tue

ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を

2025.12.30 20:00 Tue

12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡

2025.12.23 19:30 Tue

12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡

2025.12.23 19:30 Tue

Jリーグは12月16日、来シーズン開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグにおけるオフィシャルボールパートナーとしてSFIDA社(株式会社イミオ)と契約を締結したことを発表した。同大会では公式試合球として『TSUBASA J PRO』を使用。大人気漫画である『キャプテン翼』とのコラボレーションモデルとなっている。

2025.12.16 18:00 Tue

Jリーグは12月16日、来シーズン開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグにおけるオフィシャルボールパートナーとしてSFIDA社(株式会社イミオ)と契約を締結したことを発表した。同大会では公式試合球として『TSUBASA J PRO』を使用。大人気漫画である『キャプテン翼』とのコラボレーションモデルとなっている。

2025.12.16 18:00 Tue

「チームが勝てていない状況で自分が出て勝てれば、大きなアピールになると思っていたんで、本当に今日に懸ける思いは強かった」

明治安田J1リーグ第35節でファジアーノ岡山はFC東京と対戦。契約の都合により出場できないMF佐藤龍之介に代わり、左ウイングバックで先発に名を連ねたのはMF加藤聖だった。第33節のアルビレック

2025.10.27 20:00 Mon

「チームが勝てていない状況で自分が出て勝てれば、大きなアピールになると思っていたんで、本当に今日に懸ける思いは強かった」

明治安田J1リーグ第35節でファジアーノ岡山はFC東京と対戦。契約の都合により出場できないMF佐藤龍之介に代わり、左ウイングバックで先発に名を連ねたのはMF加藤聖だった。第33節のアルビレック

2025.10.27 20:00 Mon

アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。

#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島

2025.09.30 16:50 Tue

アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。

#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島

2025.09.30 16:50 Tue

|

|

扇谷健司の人気記事ランキング

1

「あってはならない行為」Jリーグ30周年記念スペシャルマッチでの鹿島FW鈴木優磨の主審に対する威嚇行為に審判委員長が見解「ピッチ上でしっかり対応しなければ」

日本サッカー協会(JFA)は2日、レフェリーブリーフィングを実施した。 今回のブリーフィングでは、競技規則の改正やJリーグでの判定を事象ごとに解説。JFA審判マネジャーJリーグ担当統括の東城穣氏、JFA審判委員会 委員長の扇谷健司氏が登壇。また、昨年のカタール・ワールドカップ(W杯)でのレフェリング分析の取り組みの説明も行われ、東城氏、扇谷氏に加え、JFA審判マネジャー Jリーグ担当の宮島一代氏も登壇した。 その中で、「Jリーグ30周年記念スペシャルマッチ」として国立競技場で開催された鹿島アントラーズvs名古屋グランパスの場面が取り上げられた。 今回はVARの介入という点で、先制ゴールかと思われた鹿島FW鈴木優磨のファウルのシーンがピックアップされた。 このシーンでは、右CKを獲得した鹿島の鈴木がクロスをヘディングで合わせた。ネットを揺らしたが、直前にファウルがあったとしてVARが介入。主審はオンフィールド・レビュー(OFR)を実施してゴールを取り消し、CKのやり直しを命じた。 ボックス内にいた鈴木が相手選手をブロックしたことがファウルと取られた中、CKを蹴る前であることがVARチェックで判明。インプレーではなかったため、CKのやり直しで再開したが、この判定については正解だとした。 ただ、「VARは安易に介入すべきではない」という見解をJFAは示すことに。このシーンは明らかなファウルであり、その選手がゴールを決めたため、今回の判断は間違っていないとしたが、VARの介入は「総合的に考えることが大事」だとした。 一方で、その後に鈴木はCKから同じような形で先制ゴールを記録。その際、ゴールを取り消していた木村博之主審を威嚇するような行為を見せていた。 チームメイトも止めに入るなど、異様な状況となったが、注目を集める試合での不適切なプレーに関し、扇谷氏が見解を述べている。 「この件は非常に大きなことだと思っています。どのような選手、誰がどうこうということは別として、ああいったことがピッチ上で行われることはいけないと思います」 「我々Jリーグをより良くしていく中で、あってはならないと思っています」 「リーグとも話をしましたが、我々審判委員会で声明を出せるものではない。できることは、レフェリーがしっかりそこで対応しなければいけないということです」 「暴力、暴言の根絶をJFAは掲げています。ああいったことが、相手選手、サポーターにやったら大乱闘になる。これは私は非常に大きな問題だと思っていますし、我々としてはピッチ上でしっかり対応しなければいけないと思っています」 <span class="paragraph-title">【動画】鈴木優磨のゴール後の行動が問題に…</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="A2okVP0NNqM";var video_start = 89;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2023.06.02 20:50 Fri

2