WEリーグを戦う大宮アルディージャVETNUSは9日、チーム名称を含めたプロパティ変更を発表した。

Jリーグを戦う大宮アルディージャの女子チームとして、2020年10月に創設され、WEリーグ創設の2021-22シーズンから参戦していた大宮V。トップチームを含めた男子チームが2024年10月から『レッドブル』グルー

2025.04.09 12:20 Wed

WEリーグを戦う大宮アルディージャVETNUSは9日、チーム名称を含めたプロパティ変更を発表した。

Jリーグを戦う大宮アルディージャの女子チームとして、2020年10月に創設され、WEリーグ創設の2021-22シーズンから参戦していた大宮V。トップチームを含めた男子チームが2024年10月から『レッドブル』グルー

2025.04.09 12:20 Wed

ミスが発端で議論続くJ1参入POの方式は16日に決定、原博実副チェアマン「しっかり議論すべきだとご意見をいただいた」

2022.02.08 18:10 Tue

Jリーグは8日、「第2回実行委員会」を実施した。

今回の実行委員会では、新型コロナウイルスに関するガイドラインの改定についての議論がなされた他、2022シーズンから3シーズンぶりに復活するJ1参入プレーオフ決定戦の試合方式についても議論がなされたという。

コロナ禍で2020シーズン、2021シーズンと2シーズンは実施されなかったJ1参入プレーオフ。しかし、2022シーズンからは復活。明治安田生命J2リーグの3位から6位のチームが戦い、勝ち抜いた1チームと明治安田生命J1リーグの16位チームが対戦するというものだ。

これまでは引き分けだった場合はJ1チームの残留というルールで90分の勝負だったものの、Jリーグが発表した大会方式は延長戦、そしてPK戦も実施し、決着をつけるというものに。過去からの方式変更が大きな話題となった。

しかし、このリリースはJリーグのミス。これまで通りの方式で実施しようと考えていたが、リリースに誤りがあり、理事会でも決議されていた。

今回の参入プレーオフの議論の経緯についてJリーグがメディアブリーフィングで説明。過去にも行っていた議論を、改めてしている状況だとし、各クラブの様々な意見を聞いて議論をしているとした。

「きっかけとしては昨年12月の理事会で、コロナ前の大会方式で提案する予定だったところ、我々の記載ミスで違う内容になっていて、発表してしまいました」

「理事会の会見の時にご質問をいただき、そのミスが発覚したのが発端となっています」

「その後、改めて修正の決議をするかどうかというところで、クラブにも意見を聞いたところ、これを機にプレーオフの件についてはしっかり議論すべきだとご意見をいただいたので、開幕までに決めようと議論しているところです」

また、原博実Jリーグ副チェアマンもコメント。過去に何度も話し合ったものを、時間がない中で今一度精査しているという状況であり、これまで通りで行くのか、変更となるのかはまだ決定していないとした。

「過去にも議論しており、過去の昇降格枠にも関わっているので、論点を整理し、クラブの方と議論している状況です」

「我々の記載ミスで、本当であれば、PKまではなく、引き分けで終わりという形でしたが、延長・PKと記載されていて、各クラブに理事会で決定してしまいました」

「ただ、もう1度話し合おうと。開幕前までにしっかり話し合おうとしていました」

「実行委員の方も当時から変更されていたりして、2017年の自動降格3つ、そこから2.5になった時の経緯を改めて説明しました」

「2019年に湘南と徳島の試合が引き分けになり、その時も議論になりました。PKまでという案も出て、議論していたのですが、2020年の開幕までには間に合わず、2020年の1年かけて議論しようとしていたが、その後のコロナ対応で議論できなくなっていました」

「そこで、改めて議論をしていて、それぞれの立場から議論している。アンケートを取ったりしていて、最終的には理事会で決めていただくことになります。2月16日の臨時理事会でどうなるかは決定します」

過去のJ1参入プレーオフは、2度開催。2018年はジュビロ磐田が2-0で東京ヴェルディを下してJ1に残留。2019年は湘南ベルマーレと徳島ヴォルティスが引き分け、湘南がJ1に残留していた。

プレーオフを勝ち上がってきたことやJ1とJ2の舞台が違うことなどを考え、引き分けで決着するという方式には多くの意見が当時も寄せられていただけに、今回の決定はJ1昇格を目指すJ2クラブにとっては大きくシーズンを左右する重要な決定事項となる。

今回の実行委員会では、新型コロナウイルスに関するガイドラインの改定についての議論がなされた他、2022シーズンから3シーズンぶりに復活するJ1参入プレーオフ決定戦の試合方式についても議論がなされたという。

コロナ禍で2020シーズン、2021シーズンと2シーズンは実施されなかったJ1参入プレーオフ。しかし、2022シーズンからは復活。明治安田生命J2リーグの3位から6位のチームが戦い、勝ち抜いた1チームと明治安田生命J1リーグの16位チームが対戦するというものだ。

しかし、このリリースはJリーグのミス。これまで通りの方式で実施しようと考えていたが、リリースに誤りがあり、理事会でも決議されていた。

その後、訂正し議論を重ねるとしたものの、時間がかかることに。開幕までに決定するという通達がなされていたが、16日の臨時理事会にて、最終決定することが確認された。

今回の参入プレーオフの議論の経緯についてJリーグがメディアブリーフィングで説明。過去にも行っていた議論を、改めてしている状況だとし、各クラブの様々な意見を聞いて議論をしているとした。

「きっかけとしては昨年12月の理事会で、コロナ前の大会方式で提案する予定だったところ、我々の記載ミスで違う内容になっていて、発表してしまいました」

「理事会の会見の時にご質問をいただき、そのミスが発覚したのが発端となっています」

「その後、改めて修正の決議をするかどうかというところで、クラブにも意見を聞いたところ、これを機にプレーオフの件についてはしっかり議論すべきだとご意見をいただいたので、開幕までに決めようと議論しているところです」

また、原博実Jリーグ副チェアマンもコメント。過去に何度も話し合ったものを、時間がない中で今一度精査しているという状況であり、これまで通りで行くのか、変更となるのかはまだ決定していないとした。

「過去にも議論しており、過去の昇降格枠にも関わっているので、論点を整理し、クラブの方と議論している状況です」

「我々の記載ミスで、本当であれば、PKまではなく、引き分けで終わりという形でしたが、延長・PKと記載されていて、各クラブに理事会で決定してしまいました」

「ただ、もう1度話し合おうと。開幕前までにしっかり話し合おうとしていました」

「実行委員の方も当時から変更されていたりして、2017年の自動降格3つ、そこから2.5になった時の経緯を改めて説明しました」

「2019年に湘南と徳島の試合が引き分けになり、その時も議論になりました。PKまでという案も出て、議論していたのですが、2020年の開幕までには間に合わず、2020年の1年かけて議論しようとしていたが、その後のコロナ対応で議論できなくなっていました」

「そこで、改めて議論をしていて、それぞれの立場から議論している。アンケートを取ったりしていて、最終的には理事会で決めていただくことになります。2月16日の臨時理事会でどうなるかは決定します」

過去のJ1参入プレーオフは、2度開催。2018年はジュビロ磐田が2-0で東京ヴェルディを下してJ1に残留。2019年は湘南ベルマーレと徳島ヴォルティスが引き分け、湘南がJ1に残留していた。

プレーオフを勝ち上がってきたことやJ1とJ2の舞台が違うことなどを考え、引き分けで決着するという方式には多くの意見が当時も寄せられていただけに、今回の決定はJ1昇格を目指すJ2クラブにとっては大きくシーズンを左右する重要な決定事項となる。

原博実の関連記事

WEリーグを戦う大宮アルディージャVETNUSは9日、チーム名称を含めたプロパティ変更を発表した。

Jリーグを戦う大宮アルディージャの女子チームとして、2020年10月に創設され、WEリーグ創設の2021-22シーズンから参戦していた大宮V。トップチームを含めた男子チームが2024年10月から『レッドブル』グルー

2025.04.09 12:20 Wed

WEリーグを戦う大宮アルディージャVETNUSは9日、チーム名称を含めたプロパティ変更を発表した。

Jリーグを戦う大宮アルディージャの女子チームとして、2020年10月に創設され、WEリーグ創設の2021-22シーズンから参戦していた大宮V。トップチームを含めた男子チームが2024年10月から『レッドブル』グルー

2025.04.09 12:20 Wed

26年北中米W杯のオセアニア地区予選の決勝が24日に行われ、ニュージーランドがニューカレドニアを3-0で破り、2010年南アフリカ大会以来16年ぶり3回目となるW杯出場を決めた。オセアニア地区は長らくオーストラリアが盟主を務めてきた。彼らがアジア地区に転籍してからも、オセアニア地区に与えられたW杯の出場権は0.5枠。こ

2025.03.25 16:30 Tue

26年北中米W杯のオセアニア地区予選の決勝が24日に行われ、ニュージーランドがニューカレドニアを3-0で破り、2010年南アフリカ大会以来16年ぶり3回目となるW杯出場を決めた。オセアニア地区は長らくオーストラリアが盟主を務めてきた。彼らがアジア地区に転籍してからも、オセアニア地区に与えられたW杯の出場権は0.5枠。こ

2025.03.25 16:30 Tue

Jリーグが誕生した93年ならともかく、近年これだけド派手な新体制発表会見(2025 RB大宮アルディージャキックオフイベント)を取材したことはなかった。1月9日に大宮のソニックシティ展示場で行われた会見だ。

メインイベントの前には隣接する屋外広場のステージで、BMXフラットランドライダーの早川起生によるスペシャル

2025.01.23 22:00 Thu

Jリーグが誕生した93年ならともかく、近年これだけド派手な新体制発表会見(2025 RB大宮アルディージャキックオフイベント)を取材したことはなかった。1月9日に大宮のソニックシティ展示場で行われた会見だ。

メインイベントの前には隣接する屋外広場のステージで、BMXフラットランドライダーの早川起生によるスペシャル

2025.01.23 22:00 Thu

レッドブル・グループの要職に就いたユルゲン・クロップ氏がRB大宮アルディージャの今季開幕戦を観に来るようだ。

“レッドブル、翼をさずける”のキャッチフレーズでお馴染みのエナジードリンクを手がける世界的企業であり、スポーツを通じたマーケティングでも有名な『レッドブル』。最近では今季から明治安田J2リーグに返り咲いた

2025.01.16 11:32 Thu

レッドブル・グループの要職に就いたユルゲン・クロップ氏がRB大宮アルディージャの今季開幕戦を観に来るようだ。

“レッドブル、翼をさずける”のキャッチフレーズでお馴染みのエナジードリンクを手がける世界的企業であり、スポーツを通じたマーケティングでも有名な『レッドブル』。最近では今季から明治安田J2リーグに返り咲いた

2025.01.16 11:32 Thu

大宮アルディージャは20日、社長交代を発表した。

レッドブルがクラブを買収し、10月からRB大宮株式会社がクラブを保有することとなった中、これまで通り佐野秀彦氏が代表取締役社長を務めていた。

そんな中、クラブは佐野社長が12月31日をもって退任することを発表。新社長は代表取締役の原博実氏が社長に就任すること

2024.12.20 18:05 Fri

大宮アルディージャは20日、社長交代を発表した。

レッドブルがクラブを買収し、10月からRB大宮株式会社がクラブを保有することとなった中、これまで通り佐野秀彦氏が代表取締役社長を務めていた。

そんな中、クラブは佐野社長が12月31日をもって退任することを発表。新社長は代表取締役の原博実氏が社長に就任すること

2024.12.20 18:05 Fri

J1の関連記事

【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2-0 柏レイソル(2月21日/メルカリスタジアム)

2月21日、22日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節の中で飛び出したスーパープレーを伝える『超ワールドサッカー的今節のサブイボプレー』。今節は鹿島アントラーズのGK早川友基が見せ

2026.02.23 20:36 Mon

【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2-0 柏レイソル(2月21日/メルカリスタジアム)

2月21日、22日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節の中で飛び出したスーパープレーを伝える『超ワールドサッカー的今節のサブイボプレー』。今節は鹿島アントラーズのGK早川友基が見せ

2026.02.23 20:36 Mon

【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1-1(PK:5ー4)ファジアーノ岡山(2月14日/エディオンピースウイング広島)

スペシャル岡山のマエストロ江坂任 右足一閃、振り抜いた明治安田J1百年構想リーグ広島×岡山DAZN 無料LIVE配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.co

2026.02.16 19:36 Mon

【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1-1(PK:5ー4)ファジアーノ岡山(2月14日/エディオンピースウイング広島)

スペシャル岡山のマエストロ江坂任 右足一閃、振り抜いた明治安田J1百年構想リーグ広島×岡山DAZN 無料LIVE配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.co

2026.02.16 19:36 Mon

ファジアーノ岡山がキャンプ地の宮崎でセレッソ大阪とのトレーニングマッチを翌日に控えた1月23日、練習を終えたFWウェリック・ポポは取材ゾーンの前に“寄り道”をしていた。向かった先にいたのは、就任5年目を迎える木山隆之監督だ。

190cm86kgのブラジル人ストライカーは、親指を立てながら指揮官に宣言した。

2026.01.29 12:00 Thu

ファジアーノ岡山がキャンプ地の宮崎でセレッソ大阪とのトレーニングマッチを翌日に控えた1月23日、練習を終えたFWウェリック・ポポは取材ゾーンの前に“寄り道”をしていた。向かった先にいたのは、就任5年目を迎える木山隆之監督だ。

190cm86kgのブラジル人ストライカーは、親指を立てながら指揮官に宣言した。

2026.01.29 12:00 Thu

ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を

2025.12.30 20:00 Tue

ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を

2025.12.30 20:00 Tue

12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡

2025.12.23 19:30 Tue

12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡

2025.12.23 19:30 Tue

|

|

原博実の人気記事ランキング

1

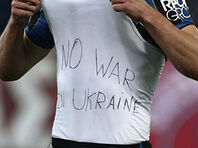

かつてはストイコビッチが注意…欧州では黙認された試合中の戦争反対のメッセージ、Jリーグの見解は「政治的なメッセージは行ってはならない」

Jリーグが、選手による試合中のメッセージ表示への見解を明かした。 24日早朝、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナへの軍事侵攻を決断。多くの犠牲者を出しているこの攻撃は、今もなお続いている。 世界各国がロシアへの制裁を発表し、サッカー界でも戦争反対の運動が広がっており、ウクライナ出身の選手たちを支える活動が目立っている。 そんな中、ヨーロッパでは戦争反対を訴えるため、選手たちが試合中にメッセージを表示することに。アタランタのウクライナ代表MFルスラン・マリノフスキーは、24日に行われたヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント プレーオフ2ndレグのオリンピアコス戦でゴールを決めた後、ユニフォームを捲り上げてアンダーシャツに書かれたメッセージをアピール。本来このような行為にはイエローカードが提示されるが、主審は黙認した。 その他にも同様の行為が見られる中、28日に行われたJリーグの理事会後の会見では、同様の行為が起きた場合のJリーグの対応について質問が飛んだ。 Jリーグでは過去に似たような事例が。1999年、3月24日に北大西洋条約機構(NATO)による母国ユーゴスラビアへの空爆が開始。当時名古屋グランパスでプレーしていたドラガン・ストイコビッチは、3月27日のヴィッセル神戸戦後に「NATO STOP STRIKES」という抗議のメッセージをアンダーシャツに書いてアピール。これはJリーグから注意を受けていた。 村井満チェアマンは自身の声明を出しているが、この件には「理由は問わず暴力はダメ。個人間、国家間であっても認めることはない」と改めてスタンスを表明。ルール上は禁止されているとし、「政治的なメッセージは行ってはならないということで競技会を運営している」とした。 また「境界線は難しいところだが、特定の政治家を非難、政策を非難することのメッセージはいけないということで運用していく」と、Jリーグのスタンスを示し、「暴力はいけない、戦争は反対するんだというスタンスはあるが、個別の判断になる」と、それぞれの事象で判断していくことになるとした。 1999年には浦和レッズにモンテネグロ代表のゼリコ・ペトロヴィッチが在籍。原博実副理事が当時指揮していたが、ペトロヴィッチもメッセージを出して警告を受けていたようだ。 原副理事は「僕は浦和の監督をやっていて、ペトロヴィッチが点を決めて、メッセージを出してイエローカードをもらった」と当時を回想。「選手が色々考えがあって、試合前とかにやることは良いが、試合中はノーとなっている」とあくまでもルールがあるとし、「ヨーロッパではそういう対応があったが、基本的には試合中にそういうメッセージを出さないということになっている」と、禁じられていることは処分になる可能性があるとした。 現在のJリーグには、ロシアにルーツを持つMFイッペイ・シノヅカがアルビレックス新潟に在籍。ウクライナにルーツを持つ選手はいない状況ではあるが、サンフレッチェ広島は世界初の被爆地として、戦争反対のメッセージを出していた。 2022.02.28 22:40 Mon

2

次期会長選に出馬した2人の弱点/六川亨の日本サッカーの歩み

JFA(日本サッカー協会)は10月29日に臨時評議員会を開催し、次期会長選挙の「会長予定者選出管理委員会」の活動スケジュール(会長選挙の流れ)を評議員に説明した。現会長の田嶋幸三氏は2016年に就任し、来年で4期8年の任期を全うする。 東浩之JFAマネジメント本部長によると、10月30日から11月25日の27日間が「推薦依頼期間」で、立候補希望者はこの間に47都道府県の代表(会長など)とJ1クラブの社長、女子プロリーグ、フットサル連盟やビーチ連盟、中高大学の各連盟など79団体で構成されている評議員から16人以上の推薦を獲得する必要がある。 そして11月26日から12月24日までがマニフェスト(公約)の公開などの選挙期間となっていて、12月24日(日)の評議員の投票によって次期会長予定者を決定。来年3月に選任された予定者は、理事の互選により新会長と承認される。 16票以上の推薦を得られた予定者が1人の場合は選挙を行わず、評議員会で承認決裁を諮る。現状、東本部長は複数の候補者がいるものの「何人かは言えない」とし、29日は候補者の事前評価を評議員に伝えた。 ただ、関係者によると、立候補しているのはJFA専務理事の宮本恒靖氏(46歳)と、Jリーグチェアマン室特命担当オフィサーの鈴木徳昭氏(61歳)の2人と判明している。宮本氏については詳しい説明は不要だろう。日本代表として02年日韓と06年ドイツの2度のW杯に出場し、G大阪の監督などを経て昨年JFAの理事、今年3月からは専務理事を務めている。 鈴木氏は、オールドファンならハンス・オフト監督の通訳をしていたことを覚えているかもしれない。慶応大学から日産自動車に入り、マネージャーやGMとしてチーム運営と強化に携わった後、1993年にJFAに入り2002年のW杯招致に尽力。2018年にJリーグに入り、経営企画本部長などを歴任し、2020年東京五輪の招致にも貢献した。AFC(アジアサッカー連盟)ではデベロップメント委員会委員や競技部長を務めるなど、実務派として手腕を振るってきた。実兄の鈴木徳彦氏はファジアーノ岡山の代表取締役社長。 かつてJFAの会長選は、会長予定者の最終的な承認方法こそ現在と同じだが、選出方法は会長や副会長、専務理事からなる“幹部会"の合議制により決まってきた。言葉は悪いが“禅譲"的な側面があり、「密室の人事」といった批判も多かった。 例えば96年に日韓W杯の開催が決まったスイス・チューリッヒのFIFA総会に出席したのは長沼健JFA会長以下、岡野俊一郎副会長、川淵三郎副会長、小倉純二専務理事、釜本邦茂参議院議員(当時)だった。そして98年に長沼氏が会長を退くと、岡野氏が第9代の、川淵氏が第10代の、そして小倉氏が第12代の(第11代は犬飼基昭氏)会長に就任した。 そんなJFAに対し、FIFAはFIFAメンバー(各国会長)による選挙と同じシステムを採用するよう迫ったのが16年の会長選だった。当時は原博実JFA専務理事が立候補したものの、選挙に勝った田嶋氏が第14代の会長に就任した。 身内による“合議制"では透明性を担保できないし、不正の温床にもつながりかねない。FIFAの指導(日本と韓国に対し)は適切だったし時宜にかなったものだろう。 しかしながら今回の会長選では一抹の不安を抱かざるを得ない。宮本専務理事は、知名度は抜群だが現職になってまだ1年も経っていない。実務経験の少なさを心配せずにはいられない。一方の鈴木チェアマン特命担当は、実務経験は豊富でも知名度が低いのが気がかりだ。 次期会長を合議制で決めるデメリットは紹介したが、メリットもあった。抱えている問題点や課題を共有することで、継続性があることだ。その点、宮本氏は専務理事だし、鈴木氏はJFAでの経験も長い。しかしJFAがコロナ禍という未曾有の危機を乗り越えた時期を共有していない(鈴木氏はJリーグで経験)。 田嶋会長が宮本氏を後継者と選んだのなら、もう少し早く専務理事としてJFAに迎え、経験を積ませるべきではなかったか。 ともあれ次期会長選はスタートした。JFAとJリーグの票の取り合いといった様相になるだろう。水面下でどのような動きがあるのかも気になるところだ。 2023.10.31 21:00 Tue

3

宮本新会長誕生で『会長の決断』とは/六川亨の日本サッカー見聞録

JFA(日本サッカー協会)は3月23日、新会長に「内定」していた宮本恒靖氏を新たな理事による第5回理事会で、互選を経て第15代の会長に正式に就任したことを発表した。 この会見には22日に亀岡でのU-23日本対U-23マリを取材し、その足で24日のJ2リーグ山口対愛媛、25日に小倉でU-23日本対U-23ウクライナの取材を予定していて移動中だったため参加することができなかった。 ところが仕事仲間が当日、宮本会長の会見を取材した折り、机の上に昨年の会長選の際に作成した“マニュフェスト”があったため、余分に確保して親切にも郵送してくれた。 初めて目にしたマニュフェストの冒頭には「会長選の流れを決定づけた」と言われた岡田武史JFA副会長との対談が6ページにわたってあった。 対談の冒頭、岡田副会長は「代表監督選びについては技術委員会で候補者を選出して、最終的には会長と技術委員長を含めた数名で決めるんだけど、俺は最終的には会長がリーダーシップを発揮して決めなくてはいけないと考えている」と断言した。 その理由として「俺も代表監督時代から言ってはきたけど、技術委員長ではなくてやっぱり会長がやるべきことなんだよね」 「自分のサッカー観を持ったうえで決断するわけだから、(会長は)サッカーをしっかりと知っている人のほうが望ましいし、ツネなら言うまでもない」 元日本代表監督で現職の副会長にここまで言われては、会長選に立候補した鈴木徳昭氏の出番はないだろうと思った。鈴木氏は日本代表でもなければ、日産自動車に所属していた時でもJSLでのプレー経験はない。JFAとJリーグ、さらにW杯招致委員会、AFC、東京五輪招致委員会などで実務を担当してきた“裏方”だったからだ。 そして岡田副会長の「代表監督人事は会長」にも納得してしまった。 岡田監督は加茂周前監督からバトンタッチされ、“ジョホールバルの歓喜”で日本を初のW杯へ導いた。しかしフランスでは3連敗を喫したため、岡田監督の続投を求める声は皆無だった。99年にJ2札幌の監督に就任すると、2000年にはJ2優勝とJ1復帰を果たす。さらに03年からは横浜F・マリノスを率いてJ1リーグ連覇を達成するなど黄金時代を築いた。 そんな同氏が再び代表監督に就任したのが07年12月、イビチャ・オシム監督が脳梗塞で倒れたからだった。小野剛JFA技術委員長からの打診だったが、小野はフランスW杯でコーチに抜擢した旧知の仲だけに断ることはできなかっただろう。 こうして臨んだ南アW杯だったが、大会前にちょっとした“事件”があった。JFA会長に犬飼基昭が就任すると、技術委員長の強化担当に原博実を招聘。小野は「育成」の技術委員長と役職が変更になった。それでも小野は南アW杯前のスイス・オーストリアキャンプから岡田ジャパンを陰ながらサポートした。 南アW杯で岡田は日本人監督として初めてグループリーグを突破した。しかしラウンド16でパラグアイにPK戦の末に敗れた。中村俊輔の負傷が長引き、本田圭佑の0トップという大胆な発想も、岡田監督の評価にはつながらなかった。当時のサッカー界に、「監督は4年で代わるもの」という固定観念も少なくなかった。 岡田監督にしてみれば、早稲田大学の後輩であり、Jリーグでは監督としてこれといった実績のない原技術委員長に出処進退を決められるのは納得のできないことだったのではないだろうか。だから監督人事は「技術委員長ではなくてやっぱり会長がやるべきこと」と断言したと思えてならない。 この「会長が決断する」流れは田嶋幸三・前会長に受け継がれた。 JSLでのプレー経験こそあれ、Jリーグと代表での経験はないもののその実務手腕を見込んで原技術委員長が招いた霜田正浩(現松本監督)は、原がJFA専務理事に転出すると技術委員長に就任。しかし初めての会長選で原を破って会長に就任した田嶋は、原を2階級降格の理事にすることでJFAでの立場を失脚させる。 田嶋会長はロシアW杯を前に技術委員会を再編し、西野朗を技術委員長に招聘し、霜田をNTD(ナショナル・チーム・ダイレクター)に降格。霜田も自ら身を引くことになった。そしてW杯直前にはヴァイッド・ハリルホジッチ監督を解任し、西野を代表監督に据える人事を強行した。 22年カタールW杯で森保ジャパンはグループリーグでドイツとスペインを倒すジャイアントキリングを演じながらもベスト16でPK戦により散った。反町技術委員長は、一説には元チリ代表のビエルサ監督の招聘に乗り気だったという。しかし田嶋会長は大会直後にも森保続投を支持。森保監督と反町技術委員長との関係に配慮して、山本昌邦NTDを招聘したとの噂もある。そして反町技術委員長は3月を持って退任する予定だ。 代表監督人事は、最終的な決断は会長が下すのはどこの国も同じだろう。では技術委員会の役割は何なのか。これはこれで、はっきりさせておく必要がある。会長が「こう言ったから右に倣え」では、“忖度”であり技術委員会の存在意義そのものが問われかねない。 影山雅永技術委員長(男子)や佐々木則夫技術委員長(女子)などを理事職から外し、理事会のスリム化と女性理事の登用に積極的な宮本新会長。男女の代表戦の放映権の高騰により地上波で試合が見られないなど厳しい船出が待ち受けているかも知れないが、まずはパリ五輪男子の出場権獲得に万全の態勢で臨んで欲しい。 2024.03.30 11:00 Sat

4

RB大宮株式会社の役員体制が発表! 佐野秀彦社長&原博実フットボール本部長は留任、本部から2人が役員に就任

大宮アルディージャは1日、「RB(アールビー)大宮株式会社」の役員体制について発表した。 大宮は8月6日、大宮アルディージャおよび大宮アルディージャVENTUSを運営するエヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社が発行する全株式(100%)を、オーストリアのレッドブル・ゲーエムベーハーと東日本電信電話株式会社が株式譲渡契約を締結したことを発表した。 9月24日には、株式譲渡の目処が立ち、新会社は「RB大宮株式会社」となることが発表されていた中、10月1日を迎え、新体制がスタートした。 代表取締役社長はエヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社の社長を務めていた、佐野秀彦氏が留任。代表取締役 兼 フットボール本部長に原博実氏が就任した。 また、非常勤の代表取締役には、ミヒャエル・バッヒンガー氏が就任。バッヒンガー氏は、『レッドブル』のCFO(最高財務責任者)を務めている人物で、財務戦略の立案、執行を行う責任者でもある。 監査役には非常勤でマルクス・トゥルネル氏が就任した。 レッドブルは株式譲渡にあたりコミットメントを発表。「ホームタウン・さいたま市で引き続き活動を継続する」こと。さらに、「これまでクラブがステークホルダーと育んできたチーム名やクラブカラーなどをリスペクトし、クラブが積み重ねてきた26年の歴史をベースに積極的に新たな挑戦を行っていくことで「継続と発展」を示し、クラブ理念の実現と成長循環型クラブとしての取り組みをより加速させて行く」としていた。 2024.10.01 17:10 Tue

5