横浜F・マリノスが、「ファン・サポーターの皆さまへ」として声明を発表した。

今シーズンはスティーブ・ホーランド監督の下でスタートした横浜FM。AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)と並行して戦うシーズンとなった中、明治安田J1リーグでは開幕4試合勝利なしとつまづいたスタートとなった。

その後、初白

2025.05.17 22:45 Sat

横浜F・マリノスが、「ファン・サポーターの皆さまへ」として声明を発表した。

今シーズンはスティーブ・ホーランド監督の下でスタートした横浜FM。AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)と並行して戦うシーズンとなった中、明治安田J1リーグでは開幕4試合勝利なしとつまづいたスタートとなった。

その後、初白

2025.05.17 22:45 Sat

「魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる」元チェアマン村井満氏がバドミントン協会に/六川亨の日本サッカーの歩み

2023.01.24 12:00 Tue

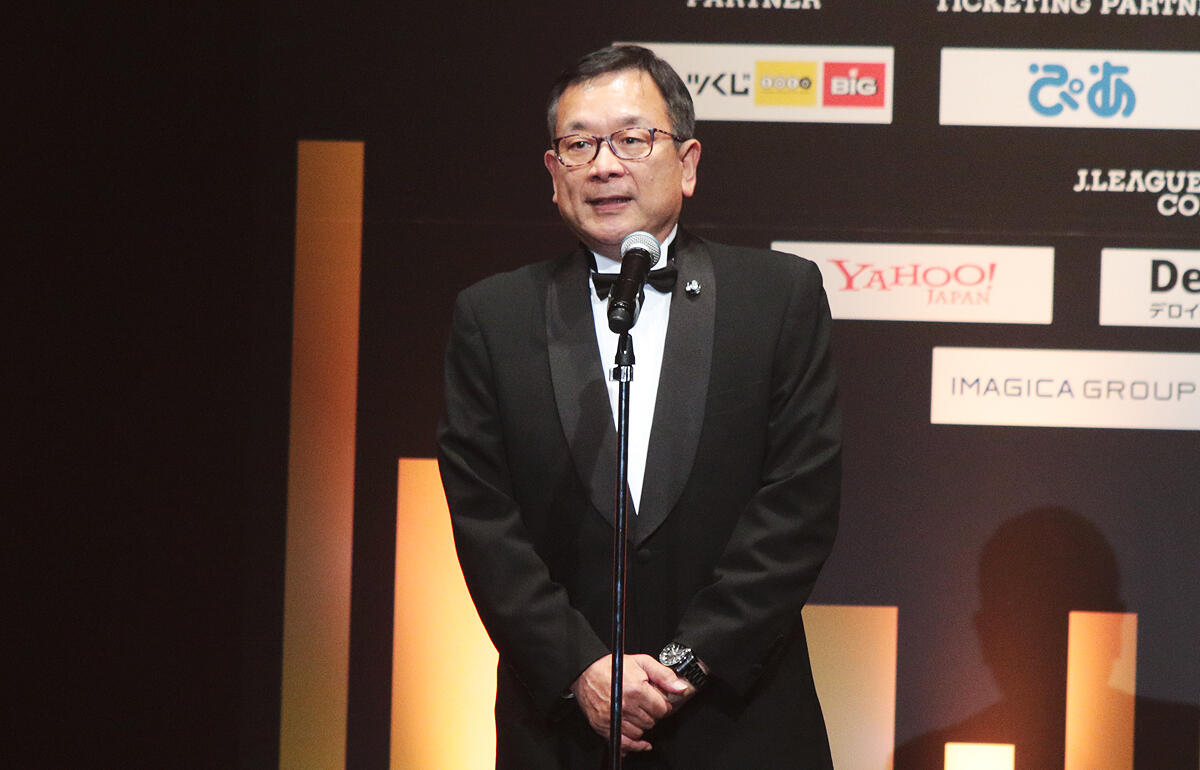

「魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる」とは、前チェアマンの村井満氏の口癖である。このフレーズを1月22日に久しぶりに耳にした。

すでにネットや新聞紙上で報道されたように、日本バドミントン協会は1月22日、都内で臨時評議員会と理事会を開き、Jリーグ第5代チェアマンの村井氏を理事に選任すると同時に、全会一致で副会長に承認した。今後は6月の役員改選で新会長に就く見通しだ。

「なぜ村井氏がバドミントンに?」と思われるかもしれないので、バドミントン会の内情を簡単に紹介しよう。

22年3月、元職員が18年度に選手の賞金や合宿時の負担金など約680万円を私的に流用した。これを受けてバドミントン協会は元職員による横領の組織的な隠蔽などの不祥事を受けて、関根義雄前会長と銭谷欽治前専務理事が引責辞任。この不祥事には他にも6人の理事と2人の監事が関わったとされ、元選手からは抜本的な改革を求める意見も出されていた(22日の臨時評議員会では、不祥事に関わった6人の理事と2人の監事を解任しないことを決めた)。

こうした背景からバドミントン協会は、昨年12月初旬に組織改革のためには「(新会長には)外部理事を招へいしないといけない」として、候補に元Jリーグチェアマンの村井氏に今後の改革を託したというわけだ。

会長職を引き受けた村井氏は、臨時理事会後に会見に臨み「バドミントンは世界的に競技レベルが高い。その競技力を持ちながら選手には苦しい思いを強いていたのではないか。(協会が)隠ぺい体質と言われていることを目にしました。あらゆる不祥事の多くは密室で起こると思っています。“魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる”と言ってきましたが、徹底して透明性を高めていきたい」と抱負を語った。

村井氏の功績は、あらためて紹介する必要もないだろう。昨年、退任するまで4期8年の任期は、初代チェアマンの川淵三郎氏を別にすれば最長だ。それだけ実績を重ねてきた。チェアマン就任早々に浦和の無観客試合の開催を決定した。

その他にも明治安田生命とタイトルパートナー契約を締結したり、イギリスのパフォーム・グループ「DAZN」と10年間で約2100億円の大型契約を結んだりして経営の安定化を図った。しかし、こうした目に見える改革だけが同氏の功績ではない。

例えば豪華な『チェアマン室』をはじめ役員の個室を撤廃して、『大部屋制』を導入した。JFA(日本サッカー協会)にはいまもJFAハウスに広大な会長室があるのとは対照的だ。

自分専用のデスクに座り、パソコンと向き合っていれば誰もが“仕事をしている”と思うだろう。連絡手段はメールやLINEで済む。こうした風潮に対しても固定席を持たない“フリーアドレス”を採用して仕事の効率化と、職員同士の“声掛け”によるコミュニケーションを図った。

ある意味、『アナログ化』と言ってもいい。その原点が冒頭のコメントにある「魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる」に端的に表われている。

リクルート・エージェントという人材をマンハントするグローバル企業の出身だからこそ、人材の“生かし方”を熟知した証左である。

村井氏と接したことがあるなら、誰もが「人当たりはソフトで謙虚」という印象を受けただろう。しかし浦和の無観客試合の開催を決定したことなど、決断力に迷いはない。

それは、埼玉県出身で浦和高校時代はサッカー部に所属し、Jリーグ誕生以前は浦和にプロチームを誘致する活動をして、93年5月15日のJリーグ開幕戦(ヴェルディ川崎対横浜マリノス戦)には何枚ものハガキを書いて応募したものの落選して落ち込んだように、生粋のサッカーファンだからこそできたからだ。

彼のサッカー愛は半端ではない。

チェアマンを野々村氏に譲ってからは、ワンボックスカーを購入して改造し、車中泊をできるようにして全国各地のJクラブの試合を観戦するのを楽しみにしていると聞いた。久しぶりに会った際は「サスペンションがあまりよくないんですよ」と言っていたが、今年はサッカー観戦の機会も少なくなるのは寂しいかもしれない。

村井氏は、それだけ求められている人材であり、サッカー界はそうした人材を輩出したことを誇らしく思っていいのではないか。そして同時に、バドミントンは世界的に日本選手が男女ともトップレベルでも、協会は旧態依然とした体質を知ったのは驚きだった。

今後は注目される組織改革だけに、村井氏には6月以降、プレッシャーがかかるだろう。しかし、プレッシャーがかかればかかるほど村井氏は底力を発揮するはず。サッカー界からは一時離れると思うが、バドミントン協会の組織改革に注目したい。

すでにネットや新聞紙上で報道されたように、日本バドミントン協会は1月22日、都内で臨時評議員会と理事会を開き、Jリーグ第5代チェアマンの村井氏を理事に選任すると同時に、全会一致で副会長に承認した。今後は6月の役員改選で新会長に就く見通しだ。

「なぜ村井氏がバドミントンに?」と思われるかもしれないので、バドミントン会の内情を簡単に紹介しよう。

こうした背景からバドミントン協会は、昨年12月初旬に組織改革のためには「(新会長には)外部理事を招へいしないといけない」として、候補に元Jリーグチェアマンの村井氏に今後の改革を託したというわけだ。

村井氏は「サッカー界からバドミントン界に大きな転身となりますが、スポーツ界に恩返しをしたい」という思いから、職務を引き受けたという。

会長職を引き受けた村井氏は、臨時理事会後に会見に臨み「バドミントンは世界的に競技レベルが高い。その競技力を持ちながら選手には苦しい思いを強いていたのではないか。(協会が)隠ぺい体質と言われていることを目にしました。あらゆる不祥事の多くは密室で起こると思っています。“魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる”と言ってきましたが、徹底して透明性を高めていきたい」と抱負を語った。

村井氏の功績は、あらためて紹介する必要もないだろう。昨年、退任するまで4期8年の任期は、初代チェアマンの川淵三郎氏を別にすれば最長だ。それだけ実績を重ねてきた。チェアマン就任早々に浦和の無観客試合の開催を決定した。

その他にも明治安田生命とタイトルパートナー契約を締結したり、イギリスのパフォーム・グループ「DAZN」と10年間で約2100億円の大型契約を結んだりして経営の安定化を図った。しかし、こうした目に見える改革だけが同氏の功績ではない。

例えば豪華な『チェアマン室』をはじめ役員の個室を撤廃して、『大部屋制』を導入した。JFA(日本サッカー協会)にはいまもJFAハウスに広大な会長室があるのとは対照的だ。

自分専用のデスクに座り、パソコンと向き合っていれば誰もが“仕事をしている”と思うだろう。連絡手段はメールやLINEで済む。こうした風潮に対しても固定席を持たない“フリーアドレス”を採用して仕事の効率化と、職員同士の“声掛け”によるコミュニケーションを図った。

ある意味、『アナログ化』と言ってもいい。その原点が冒頭のコメントにある「魚と組織は天日にさらすほど日持ちがよくなる」に端的に表われている。

リクルート・エージェントという人材をマンハントするグローバル企業の出身だからこそ、人材の“生かし方”を熟知した証左である。

村井氏と接したことがあるなら、誰もが「人当たりはソフトで謙虚」という印象を受けただろう。しかし浦和の無観客試合の開催を決定したことなど、決断力に迷いはない。

それは、埼玉県出身で浦和高校時代はサッカー部に所属し、Jリーグ誕生以前は浦和にプロチームを誘致する活動をして、93年5月15日のJリーグ開幕戦(ヴェルディ川崎対横浜マリノス戦)には何枚ものハガキを書いて応募したものの落選して落ち込んだように、生粋のサッカーファンだからこそできたからだ。

彼のサッカー愛は半端ではない。

チェアマンを野々村氏に譲ってからは、ワンボックスカーを購入して改造し、車中泊をできるようにして全国各地のJクラブの試合を観戦するのを楽しみにしていると聞いた。久しぶりに会った際は「サスペンションがあまりよくないんですよ」と言っていたが、今年はサッカー観戦の機会も少なくなるのは寂しいかもしれない。

村井氏は、それだけ求められている人材であり、サッカー界はそうした人材を輩出したことを誇らしく思っていいのではないか。そして同時に、バドミントンは世界的に日本選手が男女ともトップレベルでも、協会は旧態依然とした体質を知ったのは驚きだった。

今後は注目される組織改革だけに、村井氏には6月以降、プレッシャーがかかるだろう。しかし、プレッシャーがかかればかかるほど村井氏は底力を発揮するはず。サッカー界からは一時離れると思うが、バドミントン協会の組織改革に注目したい。

J1の関連記事

横浜F・マリノスが、「ファン・サポーターの皆さまへ」として声明を発表した。

今シーズンはスティーブ・ホーランド監督の下でスタートした横浜FM。AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)と並行して戦うシーズンとなった中、明治安田J1リーグでは開幕4試合勝利なしとつまづいたスタートとなった。

その後、初白

2025.05.17 22:45 Sat

横浜F・マリノスが、「ファン・サポーターの皆さまへ」として声明を発表した。

今シーズンはスティーブ・ホーランド監督の下でスタートした横浜FM。AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)と並行して戦うシーズンとなった中、明治安田J1リーグでは開幕4試合勝利なしとつまづいたスタートとなった。

その後、初白

2025.05.17 22:45 Sat

明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。

リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ

2025.05.17 18:20 Sat

明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。

リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ

2025.05.17 18:20 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節の湘南ベルマーレvs横浜FCがレモンガススタジアム平塚で行われた。

連敗を「2」でストップさせた湘南と、ミッドウィークに連勝を逃した横浜FCの一戦。湘南は前節と同じ11名をピッチに送り込むことに。中2日での試合となった横浜FCは4名を変更し、伊藤槙人、駒井善成、室井彗佑、櫻川ソロ

2025.05.17 17:30 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節の湘南ベルマーレvs横浜FCがレモンガススタジアム平塚で行われた。

連敗を「2」でストップさせた湘南と、ミッドウィークに連勝を逃した横浜FCの一戦。湘南は前節と同じ11名をピッチに送り込むことに。中2日での試合となった横浜FCは4名を変更し、伊藤槙人、駒井善成、室井彗佑、櫻川ソロ

2025.05.17 17:30 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節の鹿島アントラーズvs清水エスパルスが県立カシマサッカースタジアムで行われた。

現在6連勝で首位を快走中の鹿島と、3試合勝利がない清水の対戦。鹿島は前節から3名を変更。荒木遼太郎、三竿健斗、レオ・セアラが外れ、ターレス・ブレーネル、知念慶、田川亨介が入った。

対する清水は2

2025.05.17 17:02 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節の鹿島アントラーズvs清水エスパルスが県立カシマサッカースタジアムで行われた。

現在6連勝で首位を快走中の鹿島と、3試合勝利がない清水の対戦。鹿島は前節から3名を変更。荒木遼太郎、三竿健斗、レオ・セアラが外れ、ターレス・ブレーネル、知念慶、田川亨介が入った。

対する清水は2

2025.05.17 17:02 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節でアビスパ福岡と名古屋グランパスがベスト電器スタジアムで対戦した。

一時は首位に立つも6戦未勝利で12位まで転落した福岡。3連敗中と苦しい流れの中、前節からは4名を変更。永石拓海、橋本悠、見木友哉、シャハブ・ザヘディが外れ、村上昌謙、田代雅也、前嶋洋太、紺野和也が入った。

2025.05.17 16:35 Sat

17日、明治安田J1リーグ第17節でアビスパ福岡と名古屋グランパスがベスト電器スタジアムで対戦した。

一時は首位に立つも6戦未勝利で12位まで転落した福岡。3連敗中と苦しい流れの中、前節からは4名を変更。永石拓海、橋本悠、見木友哉、シャハブ・ザヘディが外れ、村上昌謙、田代雅也、前嶋洋太、紺野和也が入った。

2025.05.17 16:35 Sat

|

|