【クラッキーの実況席の裏側】倉敷さんが大事にする『言葉』。サッカーに関するワードが少ない日本で『言葉』を使い分ける理由とは

2018.01.31 12:00 Wed

▽インターネットでのスポーツ中継が広まり、スマートフォンでのサッカー観戦が可能となるなど、いつでもどこでもサッカーに触れられる時代となった。そんなサッカー中継で欠かせないものの1つが実況だ。白熱した試合を言葉巧みに視聴者に伝え、その場にいるような雰囲気にしてくれる。そんな実況者たちはどんな思いを持って、それを伝えているのだろうか。

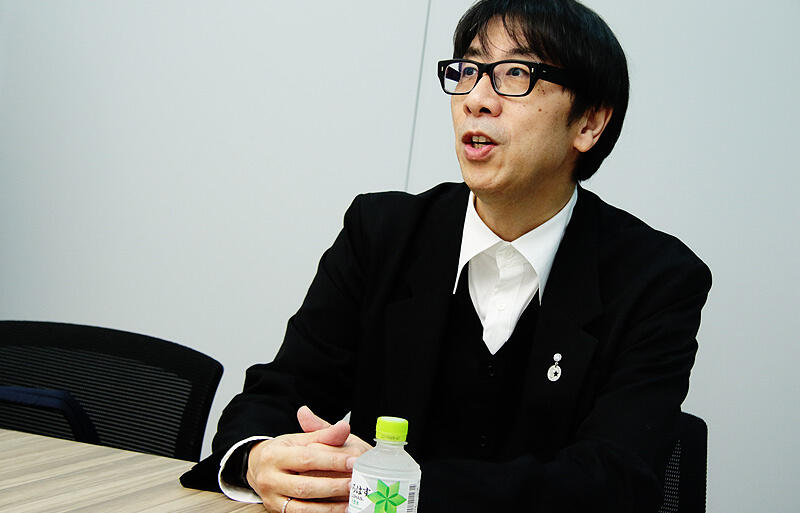

▽20年以上もアナウンサーとして活躍している“クラッキー”こと倉敷保雄さんのインタビュー連載第3回は、倉敷さんが大事にされている言葉のニュアンスやチョイス、『言葉』に対するこだわりについて語ってもらった。

◆サッカーを語るための言葉が絶望的に少ない

――倉敷さんはリーガエスパニョーラならスペイン、プレミアリーグならイングランドと中継に合わせて言葉をチョイスされていると思います。実況における『言葉』に対するこだわりが出てきたきっかけはどこにあるのでしょうか

「欧州と南米サッカーをレギュラーで伝えられる機会を得られたので、その雰囲気をどう醸し出そうかと考えていました。そもそも日本と海外の大きな違いは、語るための言葉の量です。それはもう絶望的に違うんです。Jリーグが1993年に誕生した時には“ファーストハーフ”という言葉すら使う人がほとんどいませんでした。“前半”、“後半”だけでしたね。これは“プリメイロ ティエンポ”とか“エアステ ハルプツァイト”とか、南米やドイツでも似たような言い回しがあります」

「日本にはサッカーを伝えるための“言葉”が足りません。一方、サッカー文化の先輩である野球界には、日本人に語るための言葉が本当にたくさんあります。“ベースボール”を“野球”として日本に溶け込ませようとした先人たちの知恵と財産ですが、アメリカでは通じない和製英語の多い愉快な文化です。正岡子規さんや中馬庚さんからの歴史です」

「野球界の言葉には大きく分けて『英語を日本語に翻訳したもの』、『英語を別の英語にして作り出したもの』、そして『日本から輸出したもの』の3つがあります。例えば翻訳ものなら“盗塁”。これは“スチール”で“盗む塁"ですね。“敬遠”は“遠くに敬う”と書きますが、この言葉を選んだ方のセンスに脱帽です。うわべでは敬っているように見せつつ、関わりを持たないために遠ざける。儒家の経典や『論語』に語源があると言われています」

「“サヨナラホームラン”は日本からアメリカに輸出した言葉の文化です。アメリカでは“グッバイ ホームラン"ではなく、“ゲーム エンディング ホームラン”でした。人はものに名前をつけたがる。それは愛情の表現といえます。言葉を作る面白さがもっとサッカーにも広がっていけば、人気も親密さも、もっと出てくるという思いがそもそもの始まりです」

――サッカーの実況を始められた当時、言葉のチョイスに関してのこだわりはありましたか

「ポルトガル語であっても、スペイン語であっても、短い音のものをなるべく選んで、わざとチャンポンにして使っていました。どの言葉にファンが反応するのかを知りたかったからです。違和感のある中継は、特にちゃんと喋れる方たちにとっては、発音が気になる、混ざっているぞ、と指摘したくなる。しばらくすれば批評が始まることはわかっていました。一部のコアなファンが反応し始めた時点で、今度はあっさりと日本語に戻してみる。そんな揺れ動かしをしながら、日本で生きていける生命力の強い言葉を探して、普及させられたら良いなと考えていました」

「愉快な表現も多いラテン系だけでなく、時々はイングランドからも言葉を探しています。フットボール発祥の地なのに意外とスルーされているんですよ。コーナーキック時によく使われる“インスイング"、アウトスイング“という球質を表す言葉にしても、日本ではここ5、6年の間に普及した言葉です。イングランドでは現在も当たり前に使われている言葉ですが、日本では昭和に発行されたサッカー専門誌にその表現が紹介されて、そのまま放置されていました。そこでそれを復刻させようと使い出したら、サッカーを語る言葉への乾きはみんな一様に感じているわけですから、誰もがその表現を使うようになりました。遅れて日本で市民権を得た言葉ですね。"フリックオン“もそうです。それまではよく"すらす“と表現されていましたが、"スライドする“と"逸らす“で"すらす“。これは不思議な日本語です。残念ながら絶滅しそうですが、最も大きな放送局であるNHKは今でも使っていますからどうなりますか(笑)」

◆日本語は七五調がベストなリズム

――海外の言葉を実況に用いる上での注意点はありますか

「アクセントの問題があります。日本語は高低アクセント。海外の言葉の強弱アクセントと比較すると、残念ですが日本語のアクセントはスポーツ中継にメリハリをつけるのに向いていません。特に短い言葉、選手名などですね。例えばシュートを撃った選手がファン・ニステルローイだったとします。海外アクセントなら、蹴った瞬間を“ファン・“ニ"ステルローイ!“とボールの強さや球種のニュアンスをシンクロさせて表現しやすい(「ニ」にアクセント)」。でも、日本語の高低アクセントにこだわると語尾の上げ下げで工夫するくらいしかできない。中継では細かいニュアンスを一瞬で伝えられるテクニックの種類を限定したくないので、アクセントの違いは今でも悩ましいです」

「では、強弱のつけにくい日本語の中継でどうやって音感を作るか? という課題ですが、アクセント自体をあやふやにしてしまうテクニックがあります。例えば“右サイドバック"という単語は日本語と英語がくっついた造語です。野球でも「“アベックホームラン"という言葉がありますね。この場合、“アベック"はフランス語で“ホームラン"は英語、日本はそのあたりが柔軟です。造語を受け入れるなんて造作もないという歴史がある。高低アクセントと強弱アクセントの単語を組み合わせることでリズムが作れます」

「造語を作らずとも、現地の単語を日本語の中継に入れ込んでしまうだけでもリズムは作れます。例えば、サイドバックという単語はポルトガル語なら「ラテラウ」。右サイドバックなら“ラテラウ ヂレイト”、左なら“ラテラウ エスケルド”。それらを中継の中に適宜、混ぜ込むことで音感が作れます。日本語にはない"音“も増やせて、豊かな表現ができる可能性が出て来る。言葉のバリエーションだけでなく音の種類も増やすために、強弱アクセントを高低アクセントに混ぜ込むんです」

「中継に於いて“メロディをつけて歌う”ことは難しいけれど、“詠う”とか、“謡う”やり方はあるんです。フーテンの寅さんの口上のような“七五調"がリズムとしては面白い。やはり日本語に合うんですね。『見上げたもんだよ、屋根屋のフンドシ』、『粋な姐ちゃん、立ち小便』。本当はそうやりたいんです。他にも『母を訪ねて三千里』『Dr.スランプ、アラレちゃん』『タネも仕掛けもありません』なんて言葉も七五調なんですよ」

「一方で、まだ日本では使えない言葉もあります。サッカーを語る上で海外には存在しているのに日本では使い辛い言葉、それは内容の乏しい試合を表現する言葉です。海外のコメンタリーのように「しょぼくれた試合でした」「しみったれた90分でしたね」と言っていいのかどうか。“批評"と“批判"を混同して客観的な指摘に関しても怒る人がいるでしょうね。だからオブラートに包む必要があります。「赤ん坊がすやすやと寝息をたてているような試合」=「つまらなかった試合」といった具合です。エモーショナルな試合を讃えるステレオタイプの常套句は溢れるほどあるのに、逆の試合を伝える言葉はまだ不自由ですね」

◆現地で触れて言葉を学ぶ

――そういった日本にないサッカーの言葉はどこで学ばれていますか

「以前にもお話ししましたが、僕の海外サッカー中継はオランダとブラジルのリーグ戦から始まりました。欧州サッカーの仕組みはオランダサッカーから色々と学べましたが、現地の放送は比較的オーソドックスなもので、オランダでの用語もそれほど取り入れることはできませんでした。大きく影響を受けたのは南米のサッカーでしたね」

「当時、解説を担当された向笠直さんとアデマー・ペレイラ・マリーニョさんにはたくさんのことを教えて頂きました。サッカーに関する言葉もそうです。たどたどしくても使ってみたいと頼んで発音も教えてもらいました。それとは別にアルゼンチンサッカーを担当する機会もありました。依頼してきた制作会社に資料が欲しいとリクエストしたら、どう解釈してくれたのか、現地の中継音声を翻訳して全て書き起こしてくれました。目から鱗が落ちましたね。こんなに踏み込んでいいんだと」

「もう20年以上も前のことです。それはたくさんの切り口を視聴者に与えるコメントの嵐、コメンタリーはプレーの是々非々を自分だけの表現で繰り返していました。発見は末端にまで及んで試合後の選手インタビューまで続きました。日本におけるヒーローインタビューの多くは差し障りのない当たり前のことしか聞きませんが、アルゼンチンでは試合直後の両チームの選手に視聴者が一番聞きたいことをズバリと尋ねます。“何故負けたと思う? あなたはまったく機能していませんでしたね?"そんな感じです。日本ではお馴染みの「サポーターに一言」などありません。もし訴えたいことがあれば選手が自発的にサポーターに呼びかけます」

「アルゼンチンには背番号へのこだわりも残っていて、ポジションを表す言葉やプレーを表す単語が面白かったですね。慣用句も勉強になりましたし、実際に使ってみました。オンエアが終わった数日後にアルゼンチンの中継が面白かった、と師匠筋であるお二人に話すと倍返しでブラジルサッカー文化を聞かされたのも愉快な経験でした」

「振り返れば、2002年のワールドカップを前にした頃のスカパー!は色々な国のサッカーを放送していました。南米のリベルタドーレスカップや各大陸の予選はもとより、欧州リーグのドイツ、スペイン、トルコ、ポルトガル、オランダ、フランスなどの放送があり、僕の書棚には各国の辞書がどんどん増えていきました。90年代の初めからインターネットを活用していましたが、当時はまだかなりアナログな時代です。情報は今よりはるかに少なかった。でも、今は多すぎてむしろ苦しい。情報が存在する以上、調べないことは怠慢になるからです」

「ここ数年で海外サッカーを実況する若い方も増えました。競争は良いことだと思います。ただ、この世界に遅く来たから損しちゃったね、と言うか、制作にそれなりの予算を組むということが減ってしまった今の時代は、現地中継や海外取材など本場のサッカーに触れられる機会が激減しました。現場取材はリアリズムを産む貴重な経験です。本物に触れるためには海を渡るしかない。たくさん経験した方がいい。僕も当時から自分のお金で行くだけでは足りなくて、どうやって他人の財布で行こうか必死に考えていました(笑)」

――これまで、どれくらいの国を訪れているのでしょうか

「うーん、ブラジル、アルゼンチン、ロシア、フィンランド、チェコ、ドイツ、デンマーク、ポルトガル、ベルギー、オーストリア、フランス、あとどこだったかな。ああ、そうだ、J SPORTSの『Foot!』という番組でスタジアム巡りの企画をやったんです。だからイタリア、オランダ、スペイン、イングランドに関しては訪れたその年に1部リーグにいたクラブのスタジアムは全て見ています」

「それはすべてのスタジアムで試合を観戦した、という意味ではないんです。もちろん可能な限り試合は観ますが、試合のあるウィークエンドだけでは全てを回れないからです。大きな移動は飛行機で、あとは現地でバスや車を借り切って、まずは北から4つ、明日は真ん中5つという具合に朝から晩までスタジアムを訪ねて、写真を撮って、オフィシャルショップに寄って、サポーターと話して、パブやレストランでご飯を食べる、ワインを飲む。それだけで勉強になるんです。大気を少しだけ感じられる。スタジアムの側のパブには綺麗な花が飾ってあったな、と思い出せるだけでいいんです。出かけたその年に1部でなかったチームのスタジアムには行き損なっていますから、またコンプリートを目指したいですね。フランスやドイツもまだ回りきっていませんので、そろそろまた他人の財布をあてにしたいなあ(笑)」

――そうやってインプットしてきた現地の言葉などを実況で使用するときに気を付けていることはありますか

「まず、日本に馴染むかな? ということを気にします。あと解説者によって量は使い分けていますね。何を解説するのが得意な方か? ということを考えます。ジャーナリスト系の方なら情報や文化を語るから言葉は重要なキーワードになる。でも技術を伝えられる方とご一緒するときには意識して海外の用語を使わないこともあります。でも、少しは入れる。現地の香りがすっかりなくなるのは残念な気がしますからね」

「視聴者の方にもできれば慣れてもらう。言葉は世界を知るキーワードです。市民権を得られないなら潔くやめる勇気も大事ですが、バリエーションもありますからね。いろいろ試してみる。例えばブンデスリーガにも言い換えの表現はたくさんあって、フォワードなら“アングリッフ"“シュテルマー"“トーアイェガー"とか、ほかにもあります。ドイツに詳しい方が解説者ならばそんな話も膨らむはずなんです」

◆海外とは違ったJリーグの難しさ

「どんな言葉を使えば“只今発展中"の僕らの文化を伝えられるのか? 現在のレベルをどう伝えるかが難しいですね。少し前のデータですけど、スカパー!の契約者でみる限り海外サッカーファンとJリーグファンってあまり被らない。どちらも好きという人はそんなに多くはないんですね。海外リーグも担当している実況者としては現在のJリーグの実力を海外と比較して伝えたいんですが、言葉選びがとても難しい。クロスの精度と角度、タイミングなどがチャンピオンズリーグのファイナリスト並だと感心しても、それをストレートに言っても伝わらない。ジレンマです。それならあっさりと比較を諦めて『さぁどうだ!? これはどうだ?!』と盛り上げ中継をしたほうがましかも知れませんが、それでは視聴者のリテラシーはいつまでも上がらない」

――そういう意味では言葉のチョイスに関しても海外の中継とは変えられているのではないですか

「Jのサポーターはクラブと選手を溺愛する傾向があるので、かなり悪いプレーでも真綿に包んだ言い方をすることはよくあります。でも、そろそろ“批評”と“批判”がわかるようになってもらいたいですね。わかっている人も多いんですが、このままではやがて誰も何も言わなくなります。それはつまりマイノリティに落ちたということなんです。怖いですよ。DAZNに加入していてもJリーグの全ての試合を見る人は殆どいない、僕の周りは、ですけどね。ここが海外サッカーファンとの違いのひとつです。熱心なサポーターほど贔屓のクラブだけをディープにみる傾向にあるからJリーグのファンは共有する認識に薄いという弱点があるんです。他のクラブがどんなサッカーをしているかにはあまり興味がないみたいなんです」

「Jリーグは、組織として、多くの新しいファンを増やすために、プロモーションのやり方を変えなければいけないんじゃないでしょうか。簡単です。しっかりした骨太のプレビュー番組、レビュー番組を作って、最初に熱心なJリーグファンの共通認識や各クラブの立ち位置を明確にすることです。それだけで道は拓けます。開かれた環境で『この選手のここが良かった』、『良くなかった』と討論する、SNSも上手に活用して、WEBのこの超ワールドサッカーのようなメディアも巻き込んでいくことが大事なんじゃないかな、と思っています」

◆日本語の豊かさと不真面目さが面白い

――これほどまでに“言葉"を大事にされる理由はどこにあるのでしょうか

「一言で言えば面白いからです。言語が好きだからです。子供の頃から、ボールを蹴る時間よりも遥かに長い時間、本を読んでいた実況者です。子供の頃からずっと、物語の世界観を作り出す“言葉"のパワーに魅せられているんです」

「せっかく日本に生まれたのですから、あやふやで柔軟で臨機応変な日本語の豊かさと不真面目さを満喫したいです。実況者の楽しみは“言葉"を自在に操れることです。実況ってラジオのディスクジョッキーのような感じなんです。試合という旋律は決まっているので、かけるレコードやCDは変えられませんが、旋律に装飾音符を入れたり、ハミングしたりすることはできる。選択肢のない常套句の中にも、そっと自分が選んだ言葉を紛れ込ませる快感。そういういたずらっぽさができる仕事だから好きなのです」

「ただ、“言葉”には恐さもあります。言霊って、プラスだけではないんですよ。一旦口にしてしまえば消すことができません。放送業界には『アナウンサーに消しゴムはない』という言葉があります。たとえ日本時間では深夜未明のゲームでも、1日3本目の実況でクタクタでも、引き受けた以上言い訳はできません。言い訳したくとも口にした言葉には責任があるんです。ボールが動くたびに次から次へと口に出さなければならないのが実況。だけど、心に響く言葉、強いパワーを持つ言葉、やがて死んでいく言葉、どれもみんな愛おしいと思って喋っています」

▽目の前で展開され、目まぐるしく変化する状況を視聴者に伝える役割である実況者。倉敷さんは、その中でも『言葉』へのこだわりを持ち、その試合の熱量や香り、空気を視聴者に伝えられている。試合内容だけでなく、倉敷さんが使う『言葉』を意識して中継を見れば、より一層面白さが伝わるのではないだろうか。次回は、長年勤めてきたサッカー実況に対するこだわりやその魅力について語ってもらう。

▽20年以上もアナウンサーとして活躍している“クラッキー”こと倉敷保雄さんのインタビュー連載第3回は、倉敷さんが大事にされている言葉のニュアンスやチョイス、『言葉』に対するこだわりについて語ってもらった。

――倉敷さんはリーガエスパニョーラならスペイン、プレミアリーグならイングランドと中継に合わせて言葉をチョイスされていると思います。実況における『言葉』に対するこだわりが出てきたきっかけはどこにあるのでしょうか

「欧州と南米サッカーをレギュラーで伝えられる機会を得られたので、その雰囲気をどう醸し出そうかと考えていました。そもそも日本と海外の大きな違いは、語るための言葉の量です。それはもう絶望的に違うんです。Jリーグが1993年に誕生した時には“ファーストハーフ”という言葉すら使う人がほとんどいませんでした。“前半”、“後半”だけでしたね。これは“プリメイロ ティエンポ”とか“エアステ ハルプツァイト”とか、南米やドイツでも似たような言い回しがあります」

「日本にはサッカーを伝えるための“言葉”が足りません。一方、サッカー文化の先輩である野球界には、日本人に語るための言葉が本当にたくさんあります。“ベースボール”を“野球”として日本に溶け込ませようとした先人たちの知恵と財産ですが、アメリカでは通じない和製英語の多い愉快な文化です。正岡子規さんや中馬庚さんからの歴史です」

「野球界の言葉には大きく分けて『英語を日本語に翻訳したもの』、『英語を別の英語にして作り出したもの』、そして『日本から輸出したもの』の3つがあります。例えば翻訳ものなら“盗塁”。これは“スチール”で“盗む塁"ですね。“敬遠”は“遠くに敬う”と書きますが、この言葉を選んだ方のセンスに脱帽です。うわべでは敬っているように見せつつ、関わりを持たないために遠ざける。儒家の経典や『論語』に語源があると言われています」

「英語を和製英語にした大胆な翻訳の典型は“ゲッツー”でしょう。“ゲット・ツー”から来ていますが、アメリカでは“ダブル プレイ”。でも“ゲッツー”の方が語呂も良く、音感も良いです。『三遊間の打球、ゲッツーコース』と実況すれば、みんなすぐに映像が浮かぶ。“トンネル”というのも素晴らしいセンスです。アメリカでは“ゴー スルー フィルダーズレッグ”。日本語の柔軟さですね。“三振”も“ストライクアウト”よりいい。日本は昔から海外の良さを自国に取り入れて、いずれは自分たちの文化にしてしまう柔軟さがあります」

「“サヨナラホームラン”は日本からアメリカに輸出した言葉の文化です。アメリカでは“グッバイ ホームラン"ではなく、“ゲーム エンディング ホームラン”でした。人はものに名前をつけたがる。それは愛情の表現といえます。言葉を作る面白さがもっとサッカーにも広がっていけば、人気も親密さも、もっと出てくるという思いがそもそもの始まりです」

――サッカーの実況を始められた当時、言葉のチョイスに関してのこだわりはありましたか

「ポルトガル語であっても、スペイン語であっても、短い音のものをなるべく選んで、わざとチャンポンにして使っていました。どの言葉にファンが反応するのかを知りたかったからです。違和感のある中継は、特にちゃんと喋れる方たちにとっては、発音が気になる、混ざっているぞ、と指摘したくなる。しばらくすれば批評が始まることはわかっていました。一部のコアなファンが反応し始めた時点で、今度はあっさりと日本語に戻してみる。そんな揺れ動かしをしながら、日本で生きていける生命力の強い言葉を探して、普及させられたら良いなと考えていました」

「愉快な表現も多いラテン系だけでなく、時々はイングランドからも言葉を探しています。フットボール発祥の地なのに意外とスルーされているんですよ。コーナーキック時によく使われる“インスイング"、アウトスイング“という球質を表す言葉にしても、日本ではここ5、6年の間に普及した言葉です。イングランドでは現在も当たり前に使われている言葉ですが、日本では昭和に発行されたサッカー専門誌にその表現が紹介されて、そのまま放置されていました。そこでそれを復刻させようと使い出したら、サッカーを語る言葉への乾きはみんな一様に感じているわけですから、誰もがその表現を使うようになりました。遅れて日本で市民権を得た言葉ですね。"フリックオン“もそうです。それまではよく"すらす“と表現されていましたが、"スライドする“と"逸らす“で"すらす“。これは不思議な日本語です。残念ながら絶滅しそうですが、最も大きな放送局であるNHKは今でも使っていますからどうなりますか(笑)」

◆日本語は七五調がベストなリズム

――海外の言葉を実況に用いる上での注意点はありますか

「アクセントの問題があります。日本語は高低アクセント。海外の言葉の強弱アクセントと比較すると、残念ですが日本語のアクセントはスポーツ中継にメリハリをつけるのに向いていません。特に短い言葉、選手名などですね。例えばシュートを撃った選手がファン・ニステルローイだったとします。海外アクセントなら、蹴った瞬間を“ファン・“ニ"ステルローイ!“とボールの強さや球種のニュアンスをシンクロさせて表現しやすい(「ニ」にアクセント)」。でも、日本語の高低アクセントにこだわると語尾の上げ下げで工夫するくらいしかできない。中継では細かいニュアンスを一瞬で伝えられるテクニックの種類を限定したくないので、アクセントの違いは今でも悩ましいです」

「では、強弱のつけにくい日本語の中継でどうやって音感を作るか? という課題ですが、アクセント自体をあやふやにしてしまうテクニックがあります。例えば“右サイドバック"という単語は日本語と英語がくっついた造語です。野球でも「“アベックホームラン"という言葉がありますね。この場合、“アベック"はフランス語で“ホームラン"は英語、日本はそのあたりが柔軟です。造語を受け入れるなんて造作もないという歴史がある。高低アクセントと強弱アクセントの単語を組み合わせることでリズムが作れます」

「造語を作らずとも、現地の単語を日本語の中継に入れ込んでしまうだけでもリズムは作れます。例えば、サイドバックという単語はポルトガル語なら「ラテラウ」。右サイドバックなら“ラテラウ ヂレイト”、左なら“ラテラウ エスケルド”。それらを中継の中に適宜、混ぜ込むことで音感が作れます。日本語にはない"音“も増やせて、豊かな表現ができる可能性が出て来る。言葉のバリエーションだけでなく音の種類も増やすために、強弱アクセントを高低アクセントに混ぜ込むんです」

「中継に於いて“メロディをつけて歌う”ことは難しいけれど、“詠う”とか、“謡う”やり方はあるんです。フーテンの寅さんの口上のような“七五調"がリズムとしては面白い。やはり日本語に合うんですね。『見上げたもんだよ、屋根屋のフンドシ』、『粋な姐ちゃん、立ち小便』。本当はそうやりたいんです。他にも『母を訪ねて三千里』『Dr.スランプ、アラレちゃん』『タネも仕掛けもありません』なんて言葉も七五調なんですよ」

「一方で、まだ日本では使えない言葉もあります。サッカーを語る上で海外には存在しているのに日本では使い辛い言葉、それは内容の乏しい試合を表現する言葉です。海外のコメンタリーのように「しょぼくれた試合でした」「しみったれた90分でしたね」と言っていいのかどうか。“批評"と“批判"を混同して客観的な指摘に関しても怒る人がいるでしょうね。だからオブラートに包む必要があります。「赤ん坊がすやすやと寝息をたてているような試合」=「つまらなかった試合」といった具合です。エモーショナルな試合を讃えるステレオタイプの常套句は溢れるほどあるのに、逆の試合を伝える言葉はまだ不自由ですね」

◆現地で触れて言葉を学ぶ

――そういった日本にないサッカーの言葉はどこで学ばれていますか

「以前にもお話ししましたが、僕の海外サッカー中継はオランダとブラジルのリーグ戦から始まりました。欧州サッカーの仕組みはオランダサッカーから色々と学べましたが、現地の放送は比較的オーソドックスなもので、オランダでの用語もそれほど取り入れることはできませんでした。大きく影響を受けたのは南米のサッカーでしたね」

「当時、解説を担当された向笠直さんとアデマー・ペレイラ・マリーニョさんにはたくさんのことを教えて頂きました。サッカーに関する言葉もそうです。たどたどしくても使ってみたいと頼んで発音も教えてもらいました。それとは別にアルゼンチンサッカーを担当する機会もありました。依頼してきた制作会社に資料が欲しいとリクエストしたら、どう解釈してくれたのか、現地の中継音声を翻訳して全て書き起こしてくれました。目から鱗が落ちましたね。こんなに踏み込んでいいんだと」

「もう20年以上も前のことです。それはたくさんの切り口を視聴者に与えるコメントの嵐、コメンタリーはプレーの是々非々を自分だけの表現で繰り返していました。発見は末端にまで及んで試合後の選手インタビューまで続きました。日本におけるヒーローインタビューの多くは差し障りのない当たり前のことしか聞きませんが、アルゼンチンでは試合直後の両チームの選手に視聴者が一番聞きたいことをズバリと尋ねます。“何故負けたと思う? あなたはまったく機能していませんでしたね?"そんな感じです。日本ではお馴染みの「サポーターに一言」などありません。もし訴えたいことがあれば選手が自発的にサポーターに呼びかけます」

「アルゼンチンには背番号へのこだわりも残っていて、ポジションを表す言葉やプレーを表す単語が面白かったですね。慣用句も勉強になりましたし、実際に使ってみました。オンエアが終わった数日後にアルゼンチンの中継が面白かった、と師匠筋であるお二人に話すと倍返しでブラジルサッカー文化を聞かされたのも愉快な経験でした」

「振り返れば、2002年のワールドカップを前にした頃のスカパー!は色々な国のサッカーを放送していました。南米のリベルタドーレスカップや各大陸の予選はもとより、欧州リーグのドイツ、スペイン、トルコ、ポルトガル、オランダ、フランスなどの放送があり、僕の書棚には各国の辞書がどんどん増えていきました。90年代の初めからインターネットを活用していましたが、当時はまだかなりアナログな時代です。情報は今よりはるかに少なかった。でも、今は多すぎてむしろ苦しい。情報が存在する以上、調べないことは怠慢になるからです」

「ここ数年で海外サッカーを実況する若い方も増えました。競争は良いことだと思います。ただ、この世界に遅く来たから損しちゃったね、と言うか、制作にそれなりの予算を組むということが減ってしまった今の時代は、現地中継や海外取材など本場のサッカーに触れられる機会が激減しました。現場取材はリアリズムを産む貴重な経験です。本物に触れるためには海を渡るしかない。たくさん経験した方がいい。僕も当時から自分のお金で行くだけでは足りなくて、どうやって他人の財布で行こうか必死に考えていました(笑)」

――これまで、どれくらいの国を訪れているのでしょうか

「うーん、ブラジル、アルゼンチン、ロシア、フィンランド、チェコ、ドイツ、デンマーク、ポルトガル、ベルギー、オーストリア、フランス、あとどこだったかな。ああ、そうだ、J SPORTSの『Foot!』という番組でスタジアム巡りの企画をやったんです。だからイタリア、オランダ、スペイン、イングランドに関しては訪れたその年に1部リーグにいたクラブのスタジアムは全て見ています」

「それはすべてのスタジアムで試合を観戦した、という意味ではないんです。もちろん可能な限り試合は観ますが、試合のあるウィークエンドだけでは全てを回れないからです。大きな移動は飛行機で、あとは現地でバスや車を借り切って、まずは北から4つ、明日は真ん中5つという具合に朝から晩までスタジアムを訪ねて、写真を撮って、オフィシャルショップに寄って、サポーターと話して、パブやレストランでご飯を食べる、ワインを飲む。それだけで勉強になるんです。大気を少しだけ感じられる。スタジアムの側のパブには綺麗な花が飾ってあったな、と思い出せるだけでいいんです。出かけたその年に1部でなかったチームのスタジアムには行き損なっていますから、またコンプリートを目指したいですね。フランスやドイツもまだ回りきっていませんので、そろそろまた他人の財布をあてにしたいなあ(笑)」

――そうやってインプットしてきた現地の言葉などを実況で使用するときに気を付けていることはありますか

「まず、日本に馴染むかな? ということを気にします。あと解説者によって量は使い分けていますね。何を解説するのが得意な方か? ということを考えます。ジャーナリスト系の方なら情報や文化を語るから言葉は重要なキーワードになる。でも技術を伝えられる方とご一緒するときには意識して海外の用語を使わないこともあります。でも、少しは入れる。現地の香りがすっかりなくなるのは残念な気がしますからね」

「視聴者の方にもできれば慣れてもらう。言葉は世界を知るキーワードです。市民権を得られないなら潔くやめる勇気も大事ですが、バリエーションもありますからね。いろいろ試してみる。例えばブンデスリーガにも言い換えの表現はたくさんあって、フォワードなら“アングリッフ"“シュテルマー"“トーアイェガー"とか、ほかにもあります。ドイツに詳しい方が解説者ならばそんな話も膨らむはずなんです」

◆海外とは違ったJリーグの難しさ

(C)CWS Brains,LTD.

――言葉の面で言えばJリーグの難しさもあるのではないでしょうか「どんな言葉を使えば“只今発展中"の僕らの文化を伝えられるのか? 現在のレベルをどう伝えるかが難しいですね。少し前のデータですけど、スカパー!の契約者でみる限り海外サッカーファンとJリーグファンってあまり被らない。どちらも好きという人はそんなに多くはないんですね。海外リーグも担当している実況者としては現在のJリーグの実力を海外と比較して伝えたいんですが、言葉選びがとても難しい。クロスの精度と角度、タイミングなどがチャンピオンズリーグのファイナリスト並だと感心しても、それをストレートに言っても伝わらない。ジレンマです。それならあっさりと比較を諦めて『さぁどうだ!? これはどうだ?!』と盛り上げ中継をしたほうがましかも知れませんが、それでは視聴者のリテラシーはいつまでも上がらない」

――そういう意味では言葉のチョイスに関しても海外の中継とは変えられているのではないですか

「Jのサポーターはクラブと選手を溺愛する傾向があるので、かなり悪いプレーでも真綿に包んだ言い方をすることはよくあります。でも、そろそろ“批評”と“批判”がわかるようになってもらいたいですね。わかっている人も多いんですが、このままではやがて誰も何も言わなくなります。それはつまりマイノリティに落ちたということなんです。怖いですよ。DAZNに加入していてもJリーグの全ての試合を見る人は殆どいない、僕の周りは、ですけどね。ここが海外サッカーファンとの違いのひとつです。熱心なサポーターほど贔屓のクラブだけをディープにみる傾向にあるからJリーグのファンは共有する認識に薄いという弱点があるんです。他のクラブがどんなサッカーをしているかにはあまり興味がないみたいなんです」

「Jリーグは、組織として、多くの新しいファンを増やすために、プロモーションのやり方を変えなければいけないんじゃないでしょうか。簡単です。しっかりした骨太のプレビュー番組、レビュー番組を作って、最初に熱心なJリーグファンの共通認識や各クラブの立ち位置を明確にすることです。それだけで道は拓けます。開かれた環境で『この選手のここが良かった』、『良くなかった』と討論する、SNSも上手に活用して、WEBのこの超ワールドサッカーのようなメディアも巻き込んでいくことが大事なんじゃないかな、と思っています」

◆日本語の豊かさと不真面目さが面白い

――これほどまでに“言葉"を大事にされる理由はどこにあるのでしょうか

「一言で言えば面白いからです。言語が好きだからです。子供の頃から、ボールを蹴る時間よりも遥かに長い時間、本を読んでいた実況者です。子供の頃からずっと、物語の世界観を作り出す“言葉"のパワーに魅せられているんです」

「せっかく日本に生まれたのですから、あやふやで柔軟で臨機応変な日本語の豊かさと不真面目さを満喫したいです。実況者の楽しみは“言葉"を自在に操れることです。実況ってラジオのディスクジョッキーのような感じなんです。試合という旋律は決まっているので、かけるレコードやCDは変えられませんが、旋律に装飾音符を入れたり、ハミングしたりすることはできる。選択肢のない常套句の中にも、そっと自分が選んだ言葉を紛れ込ませる快感。そういういたずらっぽさができる仕事だから好きなのです」

「ただ、“言葉”には恐さもあります。言霊って、プラスだけではないんですよ。一旦口にしてしまえば消すことができません。放送業界には『アナウンサーに消しゴムはない』という言葉があります。たとえ日本時間では深夜未明のゲームでも、1日3本目の実況でクタクタでも、引き受けた以上言い訳はできません。言い訳したくとも口にした言葉には責任があるんです。ボールが動くたびに次から次へと口に出さなければならないのが実況。だけど、心に響く言葉、強いパワーを持つ言葉、やがて死んでいく言葉、どれもみんな愛おしいと思って喋っています」

▽目の前で展開され、目まぐるしく変化する状況を視聴者に伝える役割である実況者。倉敷さんは、その中でも『言葉』へのこだわりを持ち、その試合の熱量や香り、空気を視聴者に伝えられている。試合内容だけでなく、倉敷さんが使う『言葉』を意識して中継を見れば、より一層面白さが伝わるのではないだろうか。次回は、長年勤めてきたサッカー実況に対するこだわりやその魅力について語ってもらう。

|

|